Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee

AM 21. DEZEMBER, 20.15 UND 21.45 UHR,

DAS ERSTE UND IN DER ARD MEDIATHEK

Reportage „Heute Kids, morgen Killer – Rekrutiert fürs Verbrechen“ von STRG_F am 21. Dezember in der ARD Mediathek sowie im NDR Fernsehen um 0.25 Uhr

„Truth is not fiction“

Nur selten wird aus „Spiegel“-Titelgeschichten ein „Tatort“ und somit große Sonntagabend-Unterhaltung. Bei der „Tatort“ Doppel-Folge „Ein guter Tag“ und „Schwarzer Schnee“, einer Koproduktion mit dem niederländischen Sender NPO, ist dies allerdings gleich für 180 Minuten der Fall. Die Filme basieren u. a. auf einer Recherche von „Spiegel“-Reporter Jürgen Dahlkamp, der über die bedrohlichen Entwicklungen in unserem Nachbarland Niederlande im Zusammenhang mit einer verfehlten Drogenpolitik geschrieben hat. Folterungen, Attentate, Explosionen, Mord-Makler und jugendliche Auftragskiller, die kaltblütige Ermordung von Starjournalisten und Rechtsanwälten, eine horrende Missachtung des Staates im Zusammenhang mit illegalen Drogengeschäften, die Bedrohung der niederländischen Königsfamilie – das extreme Gewaltpotential klingt mehr nach Mittel- und Südamerika, nach Don Winslow und dem „War on drugs“ als nach Westeuropa und damit quasi vor unserer Haustür. Entwicklungen, die nach Einschätzung der Polizei im Zusammenhang mit einer veränderten Drogenpolitik nun nach Deutschland überzuschwappen drohen.

„Truth is not fiction“ heißt eine immens inspirierende Platte des großartigen Chicagoer Bluessängers und Antiquitätenhändlers Otis Taylor. Über diese Behauptung und das Verhältnis von Wirklichkeit und Fiktion zu äußerer und innerer Wahrheit und zu Lügen kann man lange streiten. Das gehört zu den wichtigen Fragen in Philosophie, Kunst, Literatur – und in der Welt des Erzählens in Film und Fernsehen. Die DNA von Fiktion beinhaltet neben purem Entertainment und Eskapismus ebenso die Verarbeitung von Wirklichkeit, das Bezeugen der Zeit, in der man lebt und wo welche Interessen in Konflikten kollidieren, wer warum wo und wie welche Verbrechen begeht und wie Mensch und Gesellschaft damit zurechtkommen – oder auch nicht.

Manchmal wird die Fiktion auf der Suche nach Wahrheit von der Wirklichkeit überholt. Ins Zentrum ihrer fiktiven Geschichte haben die Autoren Alexander Adolph und Eva Wehrum u. a. einen jugendlichen Auftragskiller gestellt, auf den unser deutsch-niederländisches Ermittler-Trio auf der Suche nach einem verschwundenen V-Mann stößt.

In den Niederlanden, Belgien und Schweden sind Jugendliche, die gegen ein geringes Entgelt morden, mittlerweile ein bekanntes Phänomen, in Deutschland war es dagegen bisher kaum zu beobachten.

Kurz nach Abschluss der Dreharbeiten aber hat, mitten in Hamburg, ein 15-jähriger, niederländischer Auftragskiller einen Mordversuch an einer vermeintlich tschetschenischen Milieugröße gestartet – und plötzlich rückt die Geschichte dieses Doppel-„Tatorts“ im deutsch-niederländischen Grenzgebiet noch viel näher an uns heran als bei Beginn des Projekts, begleitet von Explosionen, Entführungen und Folterungen im Zusammenhang mit illegalen Drogengeschäften im vergangenen Jahr.

Vor diesen Entwicklungen ist fast in den Hintergrund geraten, dass wir mit dieser außergewöhnlichen deutsch-niederländischen Koproduktion zugleich ein neues und, wie wir finden, hervorragendes Ermittler-Duo am Sonntagabend präsentieren. An der Seite von Hauptkommissar Thorsten Falke, einem harten Hund mit weichem Kern, wird im Bundespolizei-„Tatort“ künftig der von Denis Moschitto gespielte Cyber-Polizist Mario Schmitt ermitteln, ein versponnener, hochsensibler und origineller Einzelgänger, der seinen von Wotan Wilke Möhring verkörperten Kollegen kongenial ergänzt.

Den Auftaktfall hat der vielfach preisgekrönte Regisseur Hans Steinbichler („Winterreise“, „Das Tagebuch der Anne Frank“ „Ein ganzes Leben“) inszeniert, die cineastischen Bilder stammen von Kameramann Alexander Fischerkoesen. Falke und Schmitt bekommen es im Einsatz gegen die hochgefährliche „Mocro-Mafia“ auch mit der von Gaite Jansen wunderbar gespielten niederländischen Polizistin Lynn de Baer zu tun, die nicht nur bei ihren beiden männlichen Kollegen einen starken Eindruck hinterlässt. Wir sind sicher, dass dies gleichermaßen für diesen spannenden Doppel-„Tatort“ gilt und wünschen gute Unterhaltung.

Christian Granderath, Leiter Film Familie & Serie im NDR (Bild links)

Patrick Poch, NDR Redakteur Film Familie & Serie (Bild rechts)

Inhalt

Der erste Fall für das Ermittler-Duo Thorsten Falke und Mario Schmitt: Ein Deutscher wird von einem Campingplatz in den Niederlanden entführt. Es gibt Blutspuren. Es gibt Hinweise auf Drogen und Mafia. Ein Fall für die Bundespolizei. Thorsten Falke wird ein Kollege mit speziellen Fähigkeiten für „Cyberermittlungen“ zur Seite gestellt – Mario Schmitt. In den Niederlanden stößt die holländische Ermittlerin Lynn de Baer zum Team. Schnell wird klar, dass der Vermisste kein einfacher Bürger war, sondern ein verdeckter Ermittler. Es geht um Drogenhandel in sehr großem Stil und die „Mocro-Mafia“, die mit ungeheurer Brutalität und jugendlichen Auftragskillern ihre Interessen durchsetzt und den ganzen Staat bedroht.

Besetzung

Thorsten Falke

Wotan Wilke Möhring

Lynn de Baer

Gaite Jansen

Karim Saidi

Yasin El Harrouk

Momodou

Amer El-Erwadi

Dr. Nadolny

Samia Chancrin

Roland Krebcke

Matthias Lier

u. v. m.

Mario Schmitt

Denis Moschitto

Joe Glauning

Andrei Viorel Tacu

Ervin Zoric

Sascha Geršak

Balou

Mo Issa

Sönke Kraaks

Sebastian Hülk

Karen van den Berg

Nazmiye Oral

Stab

Regie

Hans Steinbichler

Buch

Alexander Adolph, Eva Wehrum

Kamera

Alexander Fischerkoesen

Schnitt

Patrick Wilfert

Kostümbild

Martina Fehmer

Maskenbild

Scarlett Kraidy, Samantha Davies

Casting

Anja Dihrberg

Szenenbild

Thomas Freudenthal

Ton

Siegfried Fischer

Musik

Matthijs Kieboom

Produktionsleitung

Wouter Bijl, Frederik Keunecke (NDR)

Herstellungsleitung

Saskia van der Tas, Lemming Film

Produzent*innen

Katinka Seidt, Wiebke Andresen (beide Nordfilm)

Leontine Petit, Julian Haisch (beide Lemmingfilm, NL)

Redaktion

Christian Granderath, Patrick Poch

Drehzeit

15.10.2024 – 18.12.2024

Länge

2 x 90 Minuten

Drehorte

Emden und Umgebung, Groningen und Umgebung, Winschoten, Hamburg

Der Doppel-„Tatort: Ein guter Tag/Schwarzer Schnee“ ist eine Produktion der Nordfilm GmbH mit Lemming Film (NL) im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks für die ARD, gefördert mit Mitteln der nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH sowie dem Nederlands Filmfonds.

Der Doppel-„Tatort: Ein guter Tag/Schwarzer Schnee“ auch als Audio-Podcast in der ARD Audiothek!

Begleitend zum Krimi gibt es die neue „Tatort“-Doppelfolge auch als Hörfassung – z. B. für unterwegs. Mit den Original-Stimmen aller Schauspielerinnen und Schauspieler sowie einer Erzählstimme, die durch die Handlung der Geschichte führt, wird aus dem Fernsehkrimi auch ein Hörgenuss. Die 180-minutige Hörfilmfassung steht begleitend zur Erstausstrahlung im Fernsehen ab dem 21. Dezember 2025 in der ARD Audiothek zum Streaming und Download bereit.

„Deutschland gilt als Paradies für die Geldwäsche“

Gespräch mit Alexander Adolph und Eva Wehrum, Drehbuch

Ein Fall über 180 Minuten, ein internationales Setting mit „Mocro-Mafia“ und Jugendkriminalität sowie die Einführung eines neuen Ermittlers: Wie hat sich die Entwicklung zu Beginn dieses Projekts gestaltet?

Die Idee zu diesem Projekt stammt von Christian Granderath, der auch ein erstes Gespräch mit dem „Spiegel“-Journalisten Jürgen Dahlkamp veranlasst hat. Wir haben verschiedene Szenarios vorgelegt, die sich dieses Themas annehmen, und schließlich hat die Redaktion sich für dieses entschieden.

Die Einführung eines neuen Ermittlers dürfte zweifellos zu den spannendsten Aufgaben von Autor*innen der „Tatort“-Reihe gehören. Aus welcher Perspektive sind Sie das angegangen?

Mit der Entwicklung und Einführung von (Ermittler-)Figuren haben wir Erfahrung. So haben wir etwa die ZDF-Reihen „Marie Brand“ und „München Mord“ entwickelt, von Alexander Adolph stammt die Reihe „Unter Verdacht“ mit Senta Berger, das „Tatort“-Ermitterduo Nina Kunzendorf und Joachim Król oder jener „Tatort“ mit Fabian Hinrichs, welcher der Grundstein für seine Ermittlertätigkeit im Nürnberger „Tatort“ wurde. Diese Arbeit hat sehr viel damit zu tun, dass wir Figuren entwerfen, die auf eine gewisse Weise wahrhaftig sind, d. h. Entsprechungen im wirklichen Leben haben und ihnen gleichzeitig etwas ganz Einzigartiges, Besonderes mitgeben, das zu jenen passt, die sie darstellen.

Auf erzählerischer Ebene geht es in den Konstellationen ganz klar auch immer um eine bestimmte Form der Reibung. Etwa so, als würde man eine Tischordnung planen, bei der man genau jene Gäste nebeneinander platziert, von denen man weiß, dass sie sich garantiert nicht vertragen, möglicherweise sogar prügeln werden. Und für dieses Projekt haben wir ja sogar noch mehr Ermittler erfunden, nämlich Lynn de Baer und eine dritte Figur, die unsere besondere Sympathie verdient hat, über die wir, glauben wir, an dieser Stelle nicht so viel sagen dürfen, weil wir sonst womöglich etwas verraten würden.

Haben Sie nach der Besetzung von Denis Moschitto die Figur Mario Schmitt noch weiter angepasst?

Ja klar. Wir haben uns gefreut, dass er in den ersten Casting-Aufnahmen so viel mit dieser Figur anfangen konnte und sie so ausgefüllt hat. Mario Schmitt verfügt über eine feierliche Ernsthaftigkeit, welche nicht immer zu dem passt, was er gerade tut. Mario Schmitt, der ja sehr viel Zeit alleine am Computer verbracht hat, hat ungewöhnliche Strategien der Selbstoptimierung entwickelt, welche Uneingeweihten möglicherweise eigenartig vorkommen könnten. Dazu gehört etwa die Verwendung von bestimmten Musiken, die ihm helfen, sich besser zu konzentrieren. Auch bedient er sich einer besonderen Art der Kommunikation, an welche sich manche Leute erst mal gewöhnen müssen.

An bestimmten Stellen ist er den anderen Kollegen wirklich überlegen. In anderen Momenten reagiert er entsetzt auf Brutalität. Im Zusammenspiel mit sich besonders viril gebenden Alphatieren fällt das natürlich auf, und wir schätzen an Mario Schmitt sehr, dass er seine Besonderheiten nicht mit Arroganz, sondern äußerst liebenswürdig verteidigt.

Wir denken, dass er diese Eigenschaften – wie viele seiner echten Kollegen – vor allem deswegen entwickelt hat, weil er in seinem Beruf auf Schritt und Tritt dem Bösen begegnet.

Sie haben für Charakterisierung und Geschichte der neuen Figur viele wirklich spannende Köder ausgelegt, fast mehr Fragen an die Figur formuliert als Antworten gegeben. Haben Sie all diese Antworten schon oder finden die sich auf dem Weg der kommenden Folgen von selbst?

Auf die meisten dieser Fragen wissen wir vermutlich eine Antwort, aber die ist gar nicht wichtig. Das Wesentliche ist – und darauf sind wir sehr gespannt –, wie ein neuer Ermittler wie Mario Schmitt, der in vielerlei Hinsicht alte Klischees von Männlichkeit unterläuft und gleichzeitig eine große Warmherzigkeit und ein kindliches Staunen mit sich bringt, bei den Zuschauern ankommt.

Der „Tatort“ thematisiert die Aktivitäten der von der niederländischen Presse als „Mocro-Mafia“ bezeichneten Drogenkartelle, die grenzüberschreitend mitten in Europa operieren. Wie haben Sie über diese Kartelle recherchiert? Wie nah sind die Geschehnisse des Films an der Realität?

So nah, wie die Aufgabenstellung dies zugelassen hat. Die konkrete Verortung der Geschichte nach Delfzijl, Groningen bzw. Emden, ist natürlich fiktiv. Dass ständig nach neuen Wegen für den Drogenschmuggel gesucht wird und dass Wege über das Wasser gesucht werden, ist Realität.

Die Brutalität der Bande ist erschreckend. Ist hier vor allem auch Lynn de Baer die Figur, die uns die Bedrohungslage spiegeln soll? Weil man das in Deutschland noch unterschätzt?

In der Geschichte hat sie eine bestimmte Vergangenheit und weiß deshalb bestimmte Ereignisse anders zu interpretieren, als ihre deutschen Kollegen dies tun. Aber das soll kein generalisierender politischer Kommentar sein. Die Realität in den Niederlanden ist eine andere, wie dort auch die Gesetzeslage eine andere ist.

Es ist im Film von „systematischer Vergiftung Deutschlands“ die Rede und von dem Vorhaben der Bande, eine Milliarde Euro in den Aufbau ihres kriminellen Netzwerkes in Deutschland zu investieren. Wie realistisch ist das?

Hier muss man differenzieren: Die Investition von Drogengeldern in wirtschaftliche Projekte dient zum einen der Geldwäsche. Zum anderen kann dadurch ein Teil von Wirtschaft und Politik tatsächlich aufgeweicht werden und vor allem – und das ist das eigentlich Gefährliche – beeinflusst werden. In der Realität gibt es dafür durchaus Beispiele. Die Europol-Berichte zeigen, dass große Kartelle ihre Gewinne längst nicht mehr nur im Verborgenen parken, sondern in ganz legale Strukturen investieren: Immobilien, Bauwirtschaft, Gastronomie, Logistik oder auch scheinbar kleine Familienbetriebe. Genau darin liegt die Gefahr – weil diese Investitionen auf den ersten Blick oft gar nicht als kriminell erkennbar sind, aber das legale System korrumpieren. Deutschland gilt immer noch als Paradies für die Geldwäsche: Denn obwohl die rechtlichen Hürden verschärft wurden, liegt die Beweislast weiterhin beim Staat und nicht beim Investor.

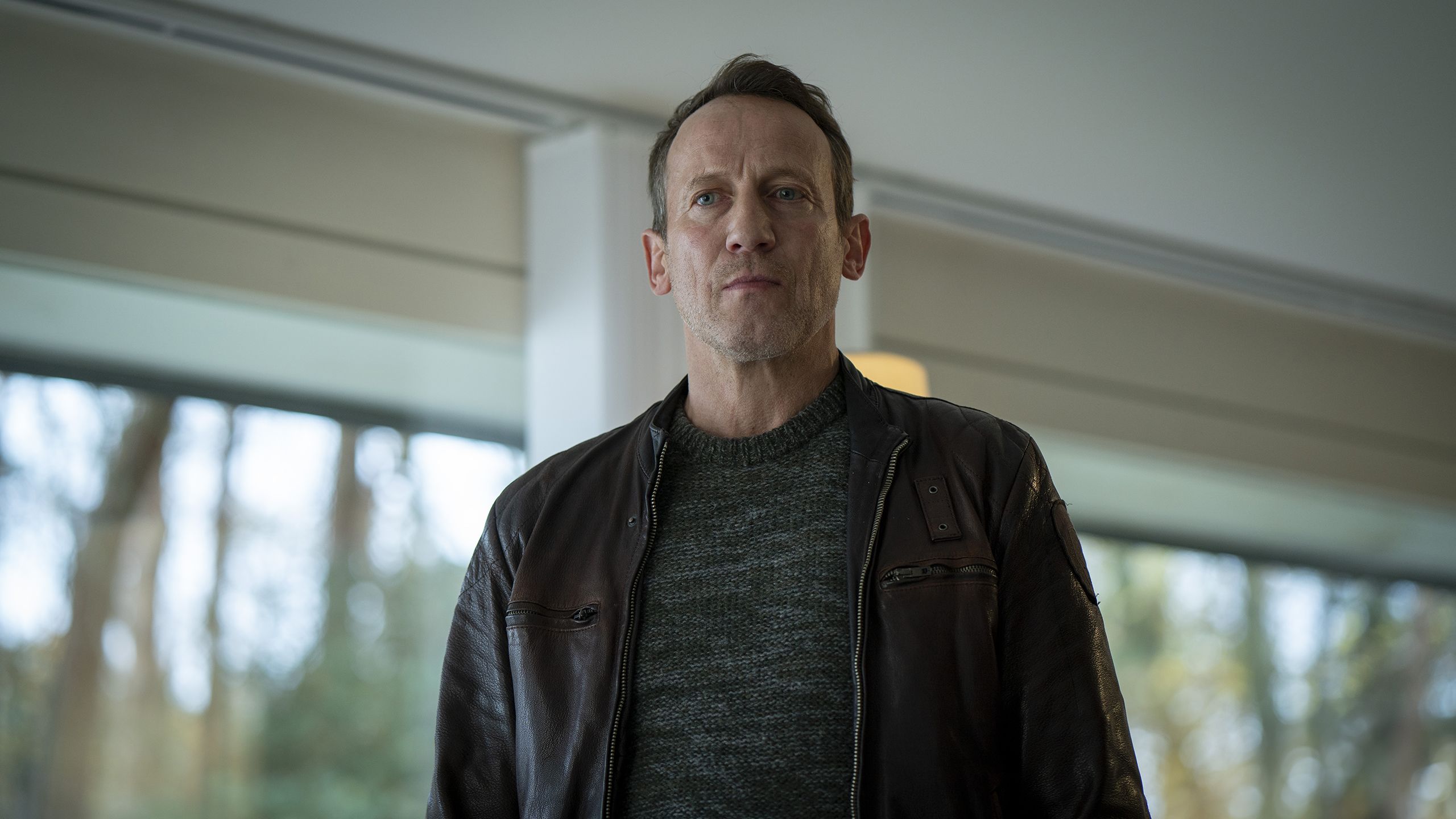

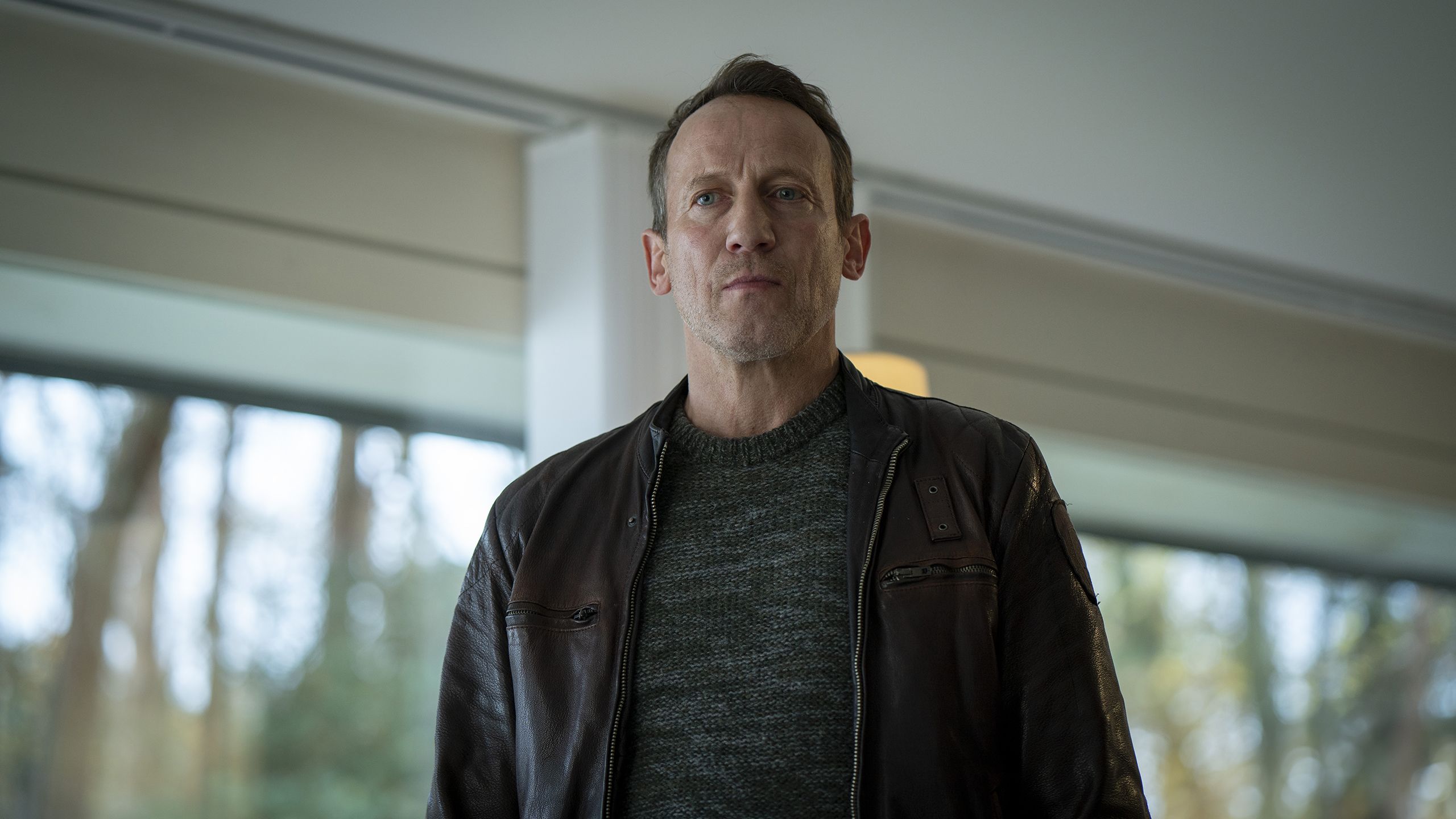

„Für mich ist das eines der schönsten Prinzipien in der filmischen Arbeit – genau gegen das Erwartete zu arbeiten“

Gespräch mit Regisseur Hans Steinbichler

Regisseur Hans Steinbichler

Regisseur Hans Steinbichler

Das ist Ihr erster „Tatort“ - und dann gleich eine Doppelfolge, in der ein neues Teammitglied eingeführt wird …

Der Umstand, dass sich ein neues Team finden sollte, war für mich ein wichtiger Grund, in das Projekt einzusteigen. Das hat mich ungemein gereizt. Ein guter Cast ist eben schon der halbe Film. Der zweite wichtige Grund waren die Bücher, die ich von Beginn an hochinteressant fand. Eva Wehrum und Alexander Adolph haben sehr ungewöhnlich erzählt. Und sie wollten unfassbar viel, wovor erst einmal alle einen enormen Respekt hatten: Wie sollen wir das hinbekommen? Da ist eine Fülle an Strängen, Figuren, Orten und Details … Ich wollte das unbedingt erhalten, das war die größte Herausforderung. Ich wollte nicht darüber reden, was wegkann, sondern darüber, wie wir es so produzieren können, dass es erhalten bleibt.

Und wie ist Ihnen das gelungen?

Der Kameramann Alexander Fischerkoesen und ich mussten die Frage beantworten: Wie packen wir diese Fülle in die uns zur Verfügung stehenden 42 plus zwei halbe Drehtage? Die Lösung lautete: nur mit kleinem Besteck drehen. Keine Schienen, keine Dollys, keine Kräne und auf eine kleine Digitalkamera mit hoher Auflösung zu setzen, in etwa so groß wie eine geläufige Spiegelreflexkamera. Nachdem wir uns dazu entschieden hatten, sind wir im Vorfeld an faktisch alle Locations gefahren und haben einen 20-Minuten-Film gedreht – nur Bildstimmungen, Einstellungsgrößen mit Stand-Ins, um zu zeigen, wie wir uns das vorstellen. Wir haben ein umfassendes Farbkonzept erstellt. Von der Empfindlichkeit her wollten wir überwiegend mit Available Light auskommen. Das heißt: Wir sind in die Beschränkung gegangen, um dadurch aber eben alles zu bekommen – von satten Farben und Kontrasten hin zu Drohnenflügen, die ein Assistent durchgeführt hat. Und was uns ganz wichtig war: gemeinsam mit Licht, Maske und Kostüm eine Tiefe und Natürlichkeit in die Menschen und ihre Gesichter zu bekommen, um das Unperfekte, Menschliche sichtbar zu machen.

Erstaunlich, weil der Film enorm dynamisch wirkt und einen satten, wertigen Look ausstrahlt – nicht zuletzt auch durch die vielen kleinen Details und Inserts …

Die Entscheidung fürs kleine Besteck hat uns einen großen Vorteil beschert: unheimlich schnell sein zu können. Wir waren aber zudem extrem gut vorbereitet und konnten dadurch viel umsetzen. Da wir teils mit zwei kleinen Kameras drehten sowie zusätzlich mit einer Drohne, konnte mit einem Take eine recht hohe Szenenauflösung entstehen. Wir haben viel Aufwand in die Szenen gesteckt – aber eben nicht in Budget, sondern in erster Linie in Zeit. Und wir haben uns Hilfen gebaut, die Zeit und Material gespart haben: ein Skateboard zum Beispiel als Ersatz für Schienen oder auch ein kleines Fahrrad, auf dem wir Fahrten durchgeführt haben. Einfache Mittel eben.

Im Zentrum des „Tatorts“ steht ein Drogensyndikat und dessen skrupelloses Vorgehen. Wie haben Sie sich den Themen „Mocro-Mafia“, Drogenschmuggel und der Rekrutierung von Jugendlichen angenähert?

Ich weiß, dass das Autoren-Paar Alexander Adolph und Eva Wehrum sehr sorgfältig recherchiert. Und natürlich habe ich auch jede Menge Material dazu gelesen. Mein Bemühen bei diesen Filmen richtete sich aber sehr stark darauf, diese Charaktere zu begreifen und sie gemeinsam mit Kamera, Kostüm, Ausstattung und Maske zu „gestalten“. Meine eigene Recherchearbeit war damit weniger entscheidend als vielmehr die Autoren ernst zu nehmen und mich über ihre Arbeit dem Thema anzunähern. Ich bin da also nicht „dokumentarisch“ rangegangen, sondern über meine bereits erwähnte Faszination für das Skript und diese Figuren darin und die Frage: Wie kann ich das zu einem Fernseherlebnis machen?

Wie dicht bewegt sich der Film hinsichtlich der kriminellen Strukturen an der Realität?

Wir hatten viele Unterlagen zum Bild und Selbstverständnis solcher Banden. Dass sie beispielsweise ganz oft junge Leute rekrutieren, die gar keine Ahnung haben von Waffen, sondern nur so eine wahnsinnige Wut und ein Potenzial für Gewaltausübung und entsprechend grausam, aber oft unprofessionell vorgehen. Da gehen dann Sachen schief, Sprengungen funktionieren nicht, Waffen lösen nicht aus und so weiter. Diese Menschen sind geprägt von totaler Missachtung von Recht, Gesetz und jeglichen staatlichen Strukturen. Gerade die Art, wie diese Leute agieren und wie die Jugendlichen rekrutiert werden, ist sehr real, das ist uns auch seitens der Polizei bestätigt worden. Wir haben ziemlich schnell verstanden, dass es eine sehr unmittelbare Bedrohungslage für alle darstellt, die denen in die Quere kommen. Und das Interessante ist, während wir 2024 den Dreh konkret vorbereitet haben, geschahen plötzlich Überfälle in Nordrhein-Westfalen durch die „Mocro-Mafia“. Mit einem Mal schwappte da so etwas nach Deutschland über, das es bis auf die Titelseiten von Bild und FAZ geschafft hat. Es war in aller Munde. Interessant fand ich, dass die niederländische Polizeigewerkschaft schon früh händeringend davon abgeraten hat, in Deutschland das holländische Modell der Cannabis-Legalisierung zu übernehmen. Sie sagen, das sei bei ihnen der Wegbereiter für die Methoden der „Mocro-Mafia“ gewesen.

Kommen wir zu Falkes neuem Partner. Wie hat sich die Suche nach ihm entwickelt?

Als wir in der ersten Casting-Runde Denis Moschitto gesehen haben, war mir sofort klar: Wir haben ihn gefunden.

Was hat Sie da so sicher gemacht?

Denis gibt dieser Figur eine hohe formale Intelligenz, die ich immer haben wollte. Außerdem etwas Nerdiges, aber nicht gespielt, sondern wirklich gemeint. Vor allem zeigt er seine Witzigkeit im eigenen Begreifen, ein Nerd zu sein. Das hat Denis alles mitgebracht, und da war sofort ein enormer Schwung zwischen Wotan und Denis durch diese verkehrten Welten – der Bauchmensch Falke und der leicht Asperger-angehauchte, hochintelligente Mario, der sich aber eben dennoch – in seinen Möglichkeiten - mit Emotionen auseinandersetzt.

Wie haben die beiden sich beim Drehen gefunden?

Wotans Kenntnis von sich und seiner Figur ist tief, und er hatte großes Interesse auch an einer Herausforderung von meiner Seite als Regisseur. Bei Wotan kann man mit geringsten „Schraubenumdrehungen“, also wirklich „millimeterweise“ Dinge benennen. Und er nimmt das an und setzt es sofort um. Denis wiederum hatte sich ganz stark schon fürs Casting „seinen“ Charakter gesucht und uns damit vermittelt, dass er diese Figur bereits durch und durch kennt. Und sobald die beiden zusammen waren, hat sich ein wirkliches Spiel entwickelt – beide auf sehr hohem Niveau, das war sofort ein Match.

Mit welchen Mitteln haben Sie denn auch über Bilder zu zeigen versucht, wie die beiden so schrittweise zusammenwachsen?

Beispielsweise wollte ich unbedingt, dass es diesen Moment gibt, in dem Falke duscht und Mario ihm plötzlich nackt gegenübersteht. Mehr Nähe geht nicht, aber Mario fällt das gar nicht auf, er „begreift“ es nicht. Am Anfang des Films wollen die beiden zueinanderkommen, aber es funktioniert einfach nicht. Sie laufen im Wortsinn nebeneinanderher. Und das löst sich dann erst wirklich im Laufe dieses Films auf, dass sie sich einander nähern. Im zweiten Teil gibt es einen Match-Cut, der ihre Bewegungen dann im Bild „synchronisiert“.

Die niederländische Ermittlerin Lynn de Baer vervollständigt das Ermittlerteam dieses Doppel-„Tatorts“. Wie sind Sie gemeinsam mit Gaite Jansen an diese Rolle herangegangen?

Gaite Jansen ist mit ihrer Figur für mich essenziell für diesen Film. Ich habe das Ermittlerteam beim Casting immer als Dreiergespann gedacht. Die Autoren haben die Figur mit einer Backstory ausgestattet, nach der Lynn de Baer von früheren Einsätzen schwer traumatisiert ist. Sie trägt diese Oversize-Klamotten, die nichts von ihr zeigen, ungewaschene Haare, schlechte Haut (die wir mit dem Make-Up herstellten …). Am Anfang interessiert sie sich auch gar nicht wirklich für diesen Fall und diese typischen deutschen Polizisten. Diese Figur fand ich ungemein nahbar. Wir haben sie mit Gaite Jansen besetzt, deren klassische Schönheit man sehr einfach hätte ausstellen können – wir wollten aber das genau Andere: Give it away! Für mich ist das eines der schönsten Prinzipien in der filmischen Arbeit - genau gegen das Erwartete zu arbeiten. Deswegen sollte es auch keinen Hauch von Romanze geben für diese Frau. Lynn de Baer nimmt Männer ganz pragmatisch als das andere Geschlecht, mit dem man eben auch arbeitet. Sie verliert kein Wort über sich und über ihre Hintergründe – all das ist im Film nur spürbar, weil Gaite das als Denken in die Figur mit eingebaut hat.

Eine prägnante Szene ist die nächtliche Schießerei am Deich, während der es plötzlich zu schneien beginnt. Wie sind Sie mit diesem Wetterwechsel umgegangen?

Ich war vom Schnee sofort begeistert, obwohl klar war, dass uns der – vor allem wegen der Anschlüsse – echte Probleme bereiten könnte. Aber ich fand die Stimmung damit für diese spezielle Szene so fantastisch, weil sie den einzig wirklich nahen Moment zwischen den drei Ermittlern darstellt. Die Kommissarin hat Angst um Falke und Mario, und man spürt es. Wir haben uns kurz besprochen, mit Produktion und der Stuntabteilung und haben trotz des Schneefalls weitergedreht. Es war ein Geschenk, und ich bin froh, dass wir den Mut hatten, es anzunehmen.

Welche besonderen Herausforderungen bestanden für Sie als Regisseur bei einer internationalen Koproduktion?

Ich habe zuletzt in Tschechien eine internationale Miniserie für das ZDF gedreht, dann die Serie „Das Boot“ in drei Sprachen umgesetzt und jetzt diese Koproduktion mit den Niederlanden: Für mich ist es eine große Freude, international zu drehen, und mit den niederländischen Heads of Department zu arbeiten war ein großes Vergnügen, das waren ganz herausragende Leute. Eine kleine Herausforderung bei diesem „Tatort“ bestand für mich einzig in den arabischen Texten – es ist eine Sprache, bei der ich nicht mal vom Wortstamm her irgendetwas verstehe. Diese Texte, die ja wichtige Teile des Films ausmachen, haben wir uns zwei- oder dreimal von verschiedenen Leuten übersetzen lassen. Aber ich muss sagen, ich bin wahnsinnig froh darüber, einen „Tatort“ gemacht zu haben, in dem die Figuren ihre – neben Deutsch – drei Originalsprachen sprechen. Das im deutschen Fernsehen in der Königsklasse „Tatort“ einführen zu dürfen, war keine Selbstverständlichkeit.

„Falke braucht keinen, der alles so macht wie er – Falke braucht eine Bereicherung“

Gespräch mit Wotan Wilke Möhring

Mit dem Doppel-„Tatort“ wird ein neues Team vorgestellt. Herrlich die erste gemeinsame Szene: Beide interpretieren den Treffpunkt „Südflügel“ auf die eigene Weise. Beide sind am gleichen Ort und trotzdem weit voneinander entfernt – kann man die anfängliche Beziehung der beiden so zusammenfassen?

Das ist zumindest für den Start der beiden tatsächlich ein schönes Bild dafür, dass sie von völlig anderen Enden der Lebensrealität kommen. Das schwant Falke schon im Abgang aus dieser Szene. Dieser Gedanke schwingt vielleicht sogar bei beiden mit. Erstaunlicherweise wird das aber auch genau das sein, was sie verbindet: nämlich, dass sie Dinge anders sehen als andere. Unkonventioneller und direkter. Falke braucht keinen, der alles so macht wie er – Falke braucht eine Bereicherung. Und da scheint Mario Schmitt der richtige Mann zu sein. Das weiß Falke aber jetzt natürlich noch nicht.

Diesen IT-Fachmann an seiner Seite zu haben, der sich in der modernen Welt bestens auskennt – was macht das mit Thorsten Falke?

Ich glaube, er ist unterbewusst total dankbar dafür, weil er natürlich weiß, dass sich die Welt in diese Richtung entwickelt. Die Doppelfolge ist ja der erste grenzübergreifende Fall, ein echter Bundespolizei-Fall, bei dem die Ermittler mit Europol, Interpol und allen möglichen internationalen Zielfahndern zusammenarbeiten, was wir leider im deutschen Fernsehen nur selten so zeigen können. Aber das ist eigentlich Falkes Job, und deswegen weiß er natürlich, dass dieser Job ganz viel mit der Auswertung von Daten zu tun hat, mit Überwachungsmaßnahmen, mit jeder Menge zum Teil hochmoderner Technik. Er braucht also jemanden wie Schmitt. Mir ist in Krimis oft zu wenig Ermittlungsarbeit zu sehen, zu wenig Spurensicherung, die ja die Ausgangslage ist von allem, die Grundlage, auf der wir starten als Ermittler. Ich finde es sehr gut, mal so ein bisschen zu zeigen, wie man all diese Daten zusammenbekommt. Und das geschieht hier über die Person Schmitt, die nicht immer den Dienstweg beschreitet oder sich an Vorschriften hält – was ihn ja auch wieder mit Falke verbindet – sondern die Sachen einfach macht.

Falkes Skepsis in Bezug auf Schmitt hält ja lange vor, die beiden nähern sich auf vielen Ebenen erst langsam an, und die neue Figur wird ja auch gar nicht komplett erklärt. Wie haben Sie diesen Prozess der Annäherung umgesetzt?

Tatsächlich entsteht da sehr viel beim Drehen, bei der gemeinsamen Arbeit. Viele der kleinen Zwischentöne entwickeln sich einfach zwischen Denis Moschitto und mir, weil es uns wirklich wichtig ist, dass auch die Figur Schmitt ein starkes Profil bekommt. Wir wollen, dass zwischen den beiden Figuren eine erfolgreiche und realistische Zusammenarbeit entsteht, bei der keiner ein Blatt vor den Mund nimmt, die menschlich und sachlich funktioniert und die trotzdem lustig und überraschend bleibt. Die Grundlage dafür ist da, und einiges verbindet ja bereits. Beide Figuren sind sehr direkt: der eine direkt aus dem Kopf, der andere direkt aus dem Bauch.

Da gibt es im Film viele schöne Bilder, die zeigen, wie ähnlich und doch ganz verschieden die beiden sind. Zum Beispiel: Beide rauchen, aber der eine Tabak und der andere E-Zigaretten …

Genau, auch das ein Symbol. Wir wollen erstmal das Spannungsfeld aufzeigen, in dem sich dann im Laufe der nächsten Folgen die Annäherung abspielen wird. Denn irgendwann braucht Falke ja auch einen „richtigen“ Kollegen, der nicht nur technisch im Hintergrund wirkt. Darauf arbeiten wir hin, und das hat auch ganz viel komisches Potenzial. Es gibt ja auch in diesen beiden ersten Folgen keine Szene, in der sie offiziell Partner werden. Das ertasten sie sich und wir uns langsam in den weiteren Folgen.

Die Filme sind in niederländischer Koproduktion entstanden und spielen hauptsächlich zwischen Emden und Groningen. In welcher Weise hat das die Geschichte und auch die Dreharbeiten verändert? Was war das Besondere daran?

In erster Linie hat dieses Internationale die Geschichte um den Bundespolizisten für mich viel realistischer gemacht.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Rollenprofil Thorsten Falke

Es ist meistens ein schlechtes Zeichen, wenn ein fremder ranghoher Kriminalbeamter bei der eigenen Chefin im Büro sitzt. Auch diesmal hat Thorsten Falke sein Gefühl nicht getrogen. Dass der Trip in die Niederlande Risiken birgt, wenn vielleicht die Mocro-Mafia im Spiel ist, nimmt er als Teil des Jobs. Aber dass der von einem niederländischen Campingplatz verschwundene Deutsche verdeckter Ermittler ist, hätte Falke lieber vorher gewusst. Wenn er nämlich glaubt, hinters Licht geführt zu werden, ist seine Zündschnur ganz kurz. Einen Moment lang hält Falke auch seinen neuen Partner für einen schlechten Scherz. Ein erbsenzählender Computernerd, der sich mit Ohrstöpseln die Welt vom Leib hält und „Denkmusik“ hört. Aber der ist wenigstens nur seltsam und nicht gefährlich. Also schaltet Falke von Ärgern auf Wundern. Außerdem fängt dieser Mario Schmitt an, Punkte zu sammeln. So oft in kurzer Zeit hat Falke vermutlich die letzten Jahre nicht „gute Arbeit“ zu jemandem gesagt. Und das ist aus seinem Mund ein großes Kompliment, schließlich ist für ihn umgekehrt der Vorwurf, seine Arbeit nicht ordentlich zu machen, eine gewaltige Beleidigung. Da ist die Zündschnur noch kürzer.

Einen sehr guten Eindruck macht auf Falke die niederländische Kollegin in Groningen. Keine Mätzchen, sehr geradeaus. Ihre Ernsthaftigkeit ist kein Wunder, denn sie steht selbst auf der Abschussliste der Mocro-Mafia. Da fröstelt es Falke, denn er hat schon einmal eine Kollegin sterben sehen müssen. Das darf nicht noch einmal passieren. Gleichzeitig kommen immer mehr Menschen bei Anschlägen ums Leben und der Druck steigt, zumal ein geheimnisvolles großes Verbrechen kurz bevorzustehen scheint. Aber Falke ist nicht nur oft wütend, sondern mindestens genauso oft mutig. Er rennt nicht weg, wenn es gefährlich ist.

Der Dreh selbst hatte was von einem größeren Film: ein anderes Team, eine andere Sprache am Set und so weiter. Das tut dem Fall sehr gut, denn auch der ist ja größer und geht über Grenzen hinaus. Ich finde es toll, dass wir dieses Grenzüberschreitende endlich mal zeigen können, auch die Schwierigkeiten, die daran geknüpft sind, die Sprachbarrieren: Das hat was sehr Realistisches und tut dieser Reihe gut.

Ist das etwas, das Sie an dieser Figur des Bundespolizisten mögen, dass sie nicht an einen einzigen Dienstort gebunden ist?

Das hat Vor- und Nachteile. Die Fälle werden größer und internationaler und dadurch realistischer. In diesen anderen Gegenden, wo keiner Falke kennt, ist er aber immer so ein bisschen „fish out of water“. Das ist der Nachteil, dass vieles von dieser Heimverhaftung, von diesem Kiezvertrauten, das Falke als St. Paulianer auch auszeichnet, ein bisschen auf der Strecke bleibt.

In den Filmen mischen sich drei – nimmt man Arabisch dazu, sogar vier – Sprachen. Inwiefern nimmt das Einfluss auf das Spiel?

Das verändert die Improvisation, weil der andere natürlich völlig darauf angewiesen ist, das eine Wort zu hören, auf das er seinen gelernten Text sprechen kann. Da bleibt dann wenig Spielraum, wenn man ihn nicht vorher sehr genau bespricht. Immer wieder erstaunlich, dass hundert Kilometer weiter eine völlig andere Sprache gesprochen wird, die man nicht versteht. Aber das ist eben vom Polizeilichen her total realistisch, weil oft Namensdreher, Verwechslungen, Missverständnisse vorkommen – das sind alles Hürden, die durchaus auch in echten Ermittlungen fatale Folgen haben können und damit auch Teil der bundespolizeilichen Realität sind.

Die Banden, die in der Doppelfolge das niederländisch-deutsche Grenzgebiet unsicher macht und die in den Niederlanden den Namen „Mocro-Mafia“ bekommen haben, sind extrem skrupellos und wirken im Film echt bedrohlich …

Absolut. Mir war das Thema vorher zuhause in Köln schon begegnet, wo etliche Sprengsätze hochgegangen sind, die auf die „Mocro-Mafia“ zurückgehen. Was wir unbedingt herausarbeiten wollten, und ich hoffe, es ist uns gelungen, ist insbesondere dieses Maß an Verachtung gegenüber dem Staat. Diese Banden agieren skrupellos am helllichten Tag – ein völlig neues Level, das sie so gefährlich macht für uns alle. Ihre Verbrechen halten ungeniert Einzug in den Alltag, direkt „in the face“, und diese Herausforderung muss der Staat mit legalen Mitteln versuchen, in den Griff zu kriegen. Klar ist ja: Die Bösen dürfen alles, die Guten müssen sich ans Gesetz halten. Das Gesetz kennen aber auch die Bösen. Mit welcher Akribie, welcher Geduld und welchem technischen Know-how man agieren muss, um ihrer trotzdem habhaft zu werden – das ist das extrem Spannende daran.

Eine Doppelfolge bedeutet doppelt so lange Dreharbeiten. War es eine andere Erfahrung?

Man muss sich das ja vor allem so vorstellen, dass wir beide Folgen parallel gedreht haben, aber aus Produktionsgründen nicht chronologisch. Man muss also bei jeder Einstellung wie ein Luchs aufpassen, in welcher Folge man jetzt ist. Aber letztlich ist ja die Ermittlungszeit, die wir zur Verfügung haben, wie im normalen „Tatort“. Deswegen hat sich da nicht viel verändert, außer vielleicht, dass diese Team-Reise nach Holland natürlich auch immer was von großer Klassenfahrt hat…

„Auch ich werde erst im Laufe der Zeit erkennen, wer Mario ist“

Gespräch mit Denis Moschitto

Thorsten Falke hält Mario Schmitt für einen „Vogel“, die niederländische Kollegin Lynn de Baer findet, er sei „Autist“. Wer ist er wirklich, dieser Mario Schmitt?

Mario ist einfach ein Nerd – und ich meine das im besten Sinne, weil ich Nerds total mag und wahrscheinlich auch selber einer bin. Mario ist jemand, der ein bisschen rätselhaft bleibt, und das ist durchaus auch so beabsichtigt. Er ist ein Computerspezialist und kennt sich einfach in allen technischen Belangen wahnsinnig gut aus.

Thorsten Falke nimmt ihn ja am Anfang nicht so richtig ernst, er scheint nicht wirklich etwas mit ihm anfangen zu können. Wie reagiert Mario darauf?

Mario hat eine etwas lange Leitung, besonders wenn es um zwischenmenschliche Aspekte geht, und da ist er Falke gar nicht mal so unähnlich, nur halt eben mit verkehrten Vorzeichen. Mario ist sozial nicht besonders begabt und merkt es oft selber gar nicht, wenn er in ein Fettnäpfchen tritt. Auch Falkes Sticheleien: Mario kann das nicht einsortieren. Er ist da sehr unschuldig, was ihn eben auch zu einer recht liebenswürdigen Figur macht.

Das Erste, worüber wir und auch Thorsten Falke ihn kennenlernen, ist diese Marotte, stets über Ohrstöpsel Musik zu hören, er nennt es „Denkmusik“. Was ist das für ihn?

Im Grunde genommen ist das ja gar nicht so ungewöhnlich, weil viele Leute Musik bei der Arbeit hören. Mario hört halt etwas ungewöhnlichere Musik. Er braucht so einen Klangteppich, um sich auszuklinken. Der ist auch oft überfordert von dem, was so von außen auf ihn einprasselt. Und das ist ein Weg, um sich ein bisschen abzukapseln.

Durchaus überrascht stellt Mario im zweiten Teil fest, dass ihm diese Teamarbeit mit Falke Spaß macht.

Bevor er auf Falke getroffen ist, wird Mario seine Zeit als Polizist wahrscheinlich zu großen Teilen allein am Schreibtisch verbracht und auf Monitore gestarrt haben. Jetzt kommt er das erste Mal nach draußen und merkt, ja, das gefällt mir. Alles, was Mario in dem Kontext der Ermittlungen mit Falke erlebt, erlebt er zum ersten Mal. Das ist ein bisschen sinnbildlich: Es gibt seit Jahrzehnten den „Tatort“ und jetzt kommt da jemand rein, schaut da mit ganz neuen Augen drauf, und wir können so ein bisschen dabei sein, wie Mario das Kommissarsein entdeckt.

Gleich im zweiten Teil entwickelt er in seiner Ermittlungstätigkeit ja geradezu etwas Columbohaftes.

Das ist eine seiner besonderen Fähigkeiten: gute Ermittlerarbeit zu leisten. Und dabei entwickelt er auch eine gewisse Härte. Charaktere wie er wirken oft weich und unbeholfen. Aber Mario kann in Situationen, in denen höchste Aufmerksamkeit gefordert ist, wo er vielleicht sogar auch körperlich gefordert ist, trotzdem funktionieren. Da gibt es so einen Switch in ihm, dass er auch eine gewisse Hartnäckigkeit entwickelt.

Wie genau entsteht denn so eine neue Figur konkret?

Diese Figur ist jetzt, wo wir sie zum ersten Mal sehen, natürlich noch nicht völlig entfaltet. Und deshalb ergibt es wenig Sinn, diese Figur jetzt schon komplett gebaut zu haben. Wir wollen ja, dass sich das entwickelt. Auch ich werde erst im Laufe der Zeit erkennen, wer Mario ist, wenn ich sehe, in welche Situationen er kommt und wie er damit umgeht. Für mich als Schauspieler ist das sehr spannend, weil ich ein bisschen mit dieser Figur mitgehen kann. Es gibt diese Grundparameter, die gesetzt sind, und dann steht das erstmal als Behauptung auf Papier. Erst dann wird es gefüllt durch eine Person, in diesem Fall mich. Und dann schaue ich auf diesem Weg, was nehme ich mit, woraus kann ich was machen, was interessiert mich? Alle Figuren, die ich spiele, müssen etwas mit mir zu tun haben. Und ich entdecke auf diesem Weg Dinge, die Mario und ich gemein haben – und das sind nicht wenige.

-----------------------------------------------------------------------------------

Rollenprofil Mario Schmitt

„Einer wie du“ – das hat Mario Schmitt wahrscheinlich schon oft gehört, wenn er nicht gerade seine Ohrstöpsel auf Noise Cancelling gestellt hat. Von innen fühlt sich „Einer wie ich“ ganz normal an. Mario ist eher auf der rationalen Seite beheimatet. Wenn bestimmte Musik das Gehirn günstig stimuliert, dann ist es doch vernünftig, sie zu hören. Wenn man am Südflügel verabredet ist, trifft man sich am Südflügel und nicht irgendwo am Gebäude. Und wenn einem Computerdinge leichtfallen, dann arbeitet man eben in der „IT-Forensik“ bei der Polizei, ganz gleich, was Falke denkt.

Auch die niederländische Kollegin Lynn macht gleich eine Schublade auf: Ob Mario Autist sei, fragt sie Falke. Merkwürdig, dass Genauigkeit, Gründlichkeit und Vernunft auf so viele Menschen verstörend wirken. Falke findet Rauchen und unangeschnallt vorne sitzende Kinder im Auto gut. Das ist doch viel merkwürdiger. Mario lässt auch seinen Aggressionen keinen freien Lauf so wie Falke, der schnell herumschreit, oder Lynn, die Verdächtige bedroht. Sein moralischer Kompass ist intakt.

Auch wenn Marios Kompetenzen bisher eher vor Computerbildschirmen abgerufen worden sind – er ist auch auf die reale Welt ausgerichtet. Dass er Japanisch und Arabisch spricht, ist wahrscheinlich nur die Spitze seiner Sprachkenntnisse. Es macht ihm Spaß, in Aktion zu sein. Als Mario einmal allein einen Zeugen befragt, einen hochrangigen Verwaltungsbeamten, spielt er sogar ein bisschen Columbo. Eine Erfahrung ist ihm jedenfalls nicht fremd: Nach einer gewissen Zeit erkennen eigentlich alle an, was er kann. Und das ist sehr beachtlich.

Zu den Dingen, die Sie mit Mario verbindet, gehört, dass Sie in jungen Jahren aktiv in der Computerszene bewegt haben .

Ich hatte in meiner Jugend tatsächlich eine Nähe zu Hacker-Kreisen, habe mich aber in anderen Computerszenen bewegt. Insofern teile ich Marios Faszination für Computer in jedem Fall – aber auch sein Interesse an Sprachen. Vielleicht habe ich auch so ein bisschen seine Kauzigkeit an verschiedenen Stellen.

Ermittlungsarbeit dürfte heutzutage zu großen Teilen aus der Auswertung digitaler Kanäle bestehen. Ist Mario Schmitt eine Art, diese moderne Ermittlungsarbeit auf spannende Weise in einem „Tatort“ zu integrieren?

Es ist de facto so, dass Computer in allen Ermittlungen eine Rolle spielen. Wir alle sind rundum von Computern und elektronischen Systemen umgeben – da bietet sich für Mario viel Potenzial. Viele Leute glauben, Hackerarbeit, wenn man das so nennen will, bestünde zum Großteil daraus, am Rechner zu sitzen, zu tippen und irgendwann zu sagen: Ich bin drin. Aber die Wahrheit ist, dass auch sehr viel Social Engineering notwendig ist. Das bedeutet, sich vielleicht mal als Telekommunikationsmitarbeiter zu verkleiden und in fremden Gebäuden an die Telefonbuchsen ranzugehen. Wir werden sehen, ob sich das in diese Richtung entwickelt, aber es gibt viel Potenzial auch für Mario als Verwandlungskünstler.

Wichtig für die Entwicklung der Figur dürfte auch das Zusammenspiel mit Ihrem Filmpartner sein. Wie war die Arbeit mit Wotan Wilke Möhring?

Wotan war für mich ein wichtiger Grund, warum ich große Lust hatte, beim „Tatort“ dabei zu sein. Wotan ist ein sehr sozialer Mensch, hat Ideen und improvisiert, und dann spielt man sich so ein bisschen die Bälle hin und her. Wotan hat große Lust, diese Buddy-Elemente zum Leben zu erwecken. Die Arbeit mit ihm macht mir total Spaß. Und ich finde, dass dieser Kontrast aus Falke und Mario auch in unseren Personen deutlich wird, weil Wotan ein sehr anderer Mensch ist als ich. Wir haben jetzt viel Zeit miteinander verbringen müssen – sowas kann natürlich auch nach hinten losgehen. Ich bin wirklich sehr froh, dass das Ganze meinen Erwartungen nicht nur entsprochen, sondern auch übertroffen hat.

Wotan Wilke Möhring kennt seine Rolle des Thorsten Falke in- und auswendig – im Gegensatz zu Ihnen, der sie noch ergründet. Verändern diese unterschiedlichen Voraussetzungen etwas an der Arbeit?

Nein, eigentlich nicht. Mario bewegt sich ja nicht im luftleeren Raum. Seine Figur definiert sich ja schon dadurch, wie Falke ihm gegenübersteht. Und da Falke schon relativ eindeutig feststeht, ist der Raum dann auch für Mario klarer. Der Prozess ist sehr kollaborativ, eben weil Figuren nicht für sich alleine existieren. Gerade in so einer Buddy-Duo-Situation sind beide total voneinander abhängig. Und dadurch, dass Falke schon so steht, ist für mich die Arbeit sehr viel leichter, weil schon klare Grenzen definiert sind.

Gibt es etwas, das Ihnen von den Dreharbeiten besonders in Erinnerung geblieben ist?

Wir haben viel in der Nacht gedreht. Es war oft kalt. Ich hoffe sehr, dass diese Momente die Highlights geworden sind, weil die am meisten geschmerzt haben. Wir hatten ein sehr internationales Set, und das hat sich echt gut angefühlt. Und es hat auch prima geklappt mit den niederländischen Kolleginnen und Kollegen, die wirklich eine tolle Arbeit gemacht haben. Mit Gaite Jansen zu arbeiten war wunderbar – ich glaube wirklich, ein Highlight ist diese Dreier-Konstellation aus der niederländischen Kollegin Lynn de Baer, Falke und Mario.

„Ich hoffe, ich kann das künftig häufiger machen“

Gespräch mit Gaite Jansen

War Ihnen die Reihe „Tatort“ schon vor Ihrer Besetzung bekannt?

Ja, ich kannte „Tatort“. Ich wusste, dass es sich um eine Art Kultserie handelt – die existiert schon so lange, dass sie sogar hierzulande jeder kennt. Selbst gesehen allerdings hatte ich sie nicht, weiß es aber zum Beispiel von meinen Eltern.

Mit Lynn de Baer spielen Sie eine der drei Ermittlerfiguren dieser Doppelfolge. Lynn ist eine sehr interessante Figur, wie würden Sie sie beschreiben?

Ich finde, sie ist sehr selbstbewusst, sie weiß genau, wer sie ist. Sie wurde vom Leben aus der Bahn geworfen und versucht nun, sich selbst wiederzufinden. Und sie ist sehr ehrgeizig. Eine großartige Kollegin, aber auch eine, die mit sich zu kämpfen hat.

Die Filme handeln von den Aktivitäten der Mocro-Mafia in der Grenzregion zwischen Deutschland und den Niederlanden. Sind Sie schon einmal mit diesem Thema in Berührung gekommen?

Na ja, es gibt in Holland eine erfolgreiche Fernsehserie namens „Mocro Maffia“, die sich mit diesen Banden und dem Drogenhandel befasst. Die Serie war sehr beliebt und lief über sechs Staffeln. Es gibt also eindeutig ein Bewusstsein dafür in den Niederlanden – und erst recht in der Nähe der Grenze. Aber ich habe definitiv jede Menge darüber erst durch diesen „Tatort“ gelernt. Es gab vieles, das ich nicht wusste, denn der Film erzählt ganz klar eine Welt, in der ich mich nicht bewege. Für mich war also vieles davon sehr neu.

Lynn de Baer hat in ihrer Polizeikarriere Erfahrungen mit der Mocro-Mafia gesammelt – wie sehr beeinflusst sie das noch?

Sehr stark, denke ich. Deshalb ist sie so, wie sie ist. Vor dieser Erfahrung war sie nicht so beunruhigt und wütend, sondern etwas weicher, emotionaler. Ich glaube, diese Geschichte in ihrer Vergangenheit ist der Grund, warum sie so geladen ist.

Was denkt sie, als sie ihre deutschen Kollegen zum ersten Mal trifft?

Sie alle denken voneinander: Wer um alles in der Welt ist das? Ich glaube, sie ist nicht sehr beeindruckt von den Deutschen und denkt sich: Ich brauche diese Typen nicht, die mir mit ihrem Mansplaining erklären, was ich als Nächstes tun soll. Und die beiden empfinden ähnlich: Wer ist diese Holländerin? Im ersten Moment sind sie alles andere als begeistert davon, zusammenzuarbeiten. Aber sie merken ziemlich schnell, dass ihnen nichts anderes übrigbleibt. Und dann fangen sie an, sich gegenseitig ernst zu nehmen, weil sie alle einfach sehr gut in ihrem Job sind. Auch wenn ihre Methoden manchmal etwas unkonventionell sind, wissen sie alle sehr genau, wie man einen Fall löst. Später im Film, in einem Moment tödlicher Gefahr, beginnt sie zu erkennen, dass sie mehr als nur Kollegen sind, sondern tatsächlich Freunde geworden sind.

Wie war die Zusammenarbeit mit Denis und Wotan?

Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wotan spielt diese Figur schon seit langer Zeit, sodass er uns sehr viel Unsicherheiten nehmen konnte. Er weiß alles darüber, wie die Polizei in Deutschland tatsächlich arbeitet. Er weiß alles über Waffen und hat auch sonst wahnsinnig gut recherchiert. Es ist, als würde man mit einem Polizisten zusammenarbeiten. Wotan hat es sich zur Aufgabe gemacht, wirklich alle Details zu kennen, die ein solches Leben mitbringen. Das ist wirklich cool, denn immer, wenn wir eine Frage zu irgendwas Praktischem hatten, fragten wir Wotan. Er ist wie ein Lexikon! Denis und ich hingegen waren ja ganz neu dabei. Für uns war es eine komplett andere Herausforderung, nämlich in etwas einzusteigen, das schon so lange existiert und funktioniert. Es ist echt cool zu sehen, wie gut das geklappt hat. Der Ton dieser Reihe ist sehr spezifisch, und für uns, oder zumindest für mich, gründete das Erarbeiten meiner Figur wirklich auf dem, was Wotan spielte. Die sichere Basis, auf der seine Figur fußt, half mir dabei, mich so auszurichten, dass mein Spiel hoffentlich in die „Tatort“-Welt passt. Und sowohl Wotan als auch Denis sind wirklich supernette Kollegen. Mit ihnen habe ich mich extrem wohlgefühlt.

Ihre Figur Lynn de Baer ist zweisprachig und spricht im Film Niederländisch und Deutsch. War das eine Herausforderung für Sie?

Noch während des Drehs wurde konstant am Drehbuch gearbeitet – das kommt ja sehr häufig vor und ist an sich völlig in Ordnung. Für mich aber ergab sich daraus eine Herausforderung, weil ich mich anfangs im Deutschen noch nicht so sicher fühlte und in diesen Situationen nun plötzlich all diese deutschen Sätze sagen musste, die ich nicht geübt hatte. Eine weitere Herausforderung war die Sprache am Set. Wenn ich an niederländisch- oder englischsprachigen Sets bin, bekomme ich automatisch alles mit, das heißt: Ich weiß immer schon vorher, was passieren wird, weil ich alles mitbekomme, was vor sich geht. Vor allem in den ersten Wochen konnte ich hier aber sprachlich nicht immer mithalten, wodurch ich mich etwas langsam fühlte, was ich normalerweise nicht bin. Das war also, zumindest in den ersten Tagen, bis ich mich etwas wohler mit Deutsch fühlte, auch eine Herausforderung: sich so ein bisschen wie die Auswärtige am Set zu fühlen.

Welche anderen Erinnerungen verbinden Sie mit den Dreharbeiten?

Viele! Zum Beispiel die Dreharbeiten in einem echten Gefängnis. Das war eine enorm reizvolle Erfahrung, etwas in einem derart realen Umfeld zu spielen. Es verstärkt die Intensität einer Szene enorm, wenn du dir nicht nur vorstellen musst, wo diese Szene spielt, sondern wenn du den Ort wirklich spürst. Das ist für mich definitiv eine sehr prägende Erinnerung. Dann auch die Nacht, in der es plötzlich zu schneien begann. Wir wollten nachts diese Schießerei am Deich drehen, und plötzlich setzte dieser massive Schneefall ein. Wirklich heftig und definitiv unübersehbar. Das hat die Szene komplett verändert, und ich bin total gespannt, was es aus ihr gemacht hat. Ich bin wirklich dankbar für die Möglichkeit, diesen Doppel-„Tatort“ gedreht zu haben. Ich habe schöne Erinnerungen daran.

Sie haben eine sehr lebhafte internationale Karriere, darunter Auftritte in der Serie „Peaky Blinders“ und an der Seite von Nicole Kidman in „Babygirl“. Was reizt Sie besonders an der internationalen Arbeit?

Ich genieße es, neue Leute kennenzulernen und meinen Horizont zu erweitern. Ich liebe es, in einem anderen Land zu sein, die Sprache besser zu lernen, die verschiedenen Filmlandschaften besser zu verstehen und mit unterschiedlichen Regisseuren zusammenzuarbeiten. Außerdem finde ich es spannend zu erfahren, wie verschiedene Kulturen am Set funktionieren, denn auch das ist überall sehr unterschiedlich. Das macht mir wirklich Spaß. Der „Tatort“ war meine erste Erfahrung mit einer deutschen Produktion – zumindest fühlte es sich trotz niederländischer Koproduktion für mich ziemlich deutsch an. Es war eine coole Erfahrung. Ich hoffe, ich kann das künftig häufiger machen.

Rollenprofil Lynn de Baer

Seit Lynn de Baer bei dem Team dabei war, das den Mafia-Chef Ahmed Saidi verhaftet hat, ist ihr Leben ein anderes. Sie muss nämlich darum fürchten. Saidi vergisst nicht so leicht und vergibt schon gar nicht. In Groningen verrichtet sie nun ihren Dienst in der Hoffnung, weit genug weg zu sein von Drogen und Mafia, quasi unsichtbar. Aber erst verschwindet ein deutscher Autohändler von einem Campingplatz in der Umgebung und dann stellt sich auch noch heraus, dass er ein verdeckter Ermittler ist, der gegen einen lokalen Drogenhändler ermittelt hat. Und wieder steckt sie mittendrin. Lynn hätte schon gerne Karriere gemacht. Hat sie ja auch, allerdings hätte es noch weiter gehen dürfen. Aber die Brutalität, mit der Saidi seine Gegner verfolgt, macht eine Entscheidung nötig. Will sie mit der Angst im Nacken leben und weiter machen? So wie ihr guter Freund, der Staatsanwalt, der nach einem gescheiterten Mordanschlag aufwändig geschützt an einem unbekannten Ort lebt? Dass diese Angst sie jetzt wieder einholt, macht sie auch wütend. Klar sind die kleinen Handlanger der Mafia am Anfang noch Kinder, aber ganz schnell halten sie dir eine Pistole ins Gesicht. Wenn Lynn ihren Kollegen Falke fragt, ob Mario Autist sei, dann liegt darin keine Herabwürdigung. Sie will einfach wissen, womit sie rechnen kann und muss. Und sie merkt schnell, dass sie sich auf beide verlassen kann. Das ist wichtig, wenn das eigene Leben auf dem Spiel steht.

„Die schwierigste Rolle, die ich je habe spielen dürfen“

Statement von Andrei Viorel Tacu

In der Nachbetrachtung der Dreharbeiten stelle ich fest, noch nie so viel für meinen Beruf gelernt zu haben wie bei dieser Produktion. Ich habe das Gefühl, durch diese Arbeit schauspielerisch gewachsen zu sein. Vorher wollte ich als Schauspieler immer sehr eng mit der Regie zusammenarbeiten und erwartete permanent Hilfestellung. Bei dieser Produktion erst habe ich verstanden, dass das gar nicht die Aufgabe der Regie ist. Ihre Aufgabe besteht darin, die Departements zusammenzuführen, sehr vielschichtig zu denken, zu sehen und zu hören. Meine Aufgabe hingegen ist es schlicht: zu spielen. Nicht zu fragen, wie soll meine Figur sein, sondern meine Version anzubieten. Diese Form der Selbstverantwortlichkeit hatte ich vorher einfach nicht. Ich bin Hans Steinbichler und dem Produktionsteam sehr dankbar, das und vieles andere gelernt zu haben.

Ich spiele Joe Glauning, der eigentlich Carsten Kellmann heißt. Er ist verdeckter Ermittler, gibt also vor, jemand anderes zu sein, und beginnt im Laufe des Films, diesen Identitätswechsel auf verschiedenen Ebenen für sich zu nutzen. Meine Aufgabe bestand also darin, gewissermaßen ein Spiel im Spiel darzustellen. Das war eine extreme Herausforderung, die Figur in der Figur zu spielen.

Der zentrale Konflikt dieser Figur besteht darin, dass sie permanenten Selbstverrat in der Integrität betreibt. Sie trinkt Alkohol, obwohl eigentlich abstinent, gibt sich der Aufgabe hin, obwohl eigentlich überfordert. Und dieser Carsten war mir total fremd in seiner Art, sich so sehr in den Dienst der Gesellschaft einzubinden, sein ganzes Leben aufzugeben und in einer steten Gefahr zu leben – eine Selbstaufgabe für hehre Gründe zu betreiben, deren Effekt am Ende minimal ist. Nach Mercutio war Carsten die schwierigste Rolle, die ich je habe spielen dürfen.

Rollenprofil Carsten Kellmann

Carsten Kellmann hält sich für einen guten Polizisten. Er erreicht, was er sich vorgenommen hat. Das ist sein Anspruch. Jetzt verwandelt er sich als verdeckter Ermittler in den Autohändler Johann Glauning, für Freunde „Joe“, um im deutsch-niederländischen Grenzgebiet Kontakt zum Drogenhändler Ervin Zoric aufzunehmen. Schnell sitzt Kellmann in Zoric‘ Restaurant, trinkt mit ihm Schnaps und ist „Joe“. In welche Dimensionen sich Kellmann vorgewagt hat, wird ihm erst spät klar. Monatelang bearbeitet „Joe“ Zoric. Säuft mit ihm, obwohl er eigentlich keinen Alkohol trinkt. Sitzt mit Zoric‘ Familie am Essenstisch. Aber er kommt nicht weiter. Kellmanns Chef wird ungeduldig, so eine Fassade aufrechtzuerhalten ist teuer. Mit einem KI-generierten Bild einer fiktiven Freundin ist es da nicht getan. Als Kellmann tatsächlich irgendwann einen Schritt ins Reich der Mafia macht, ändert sich alles. Der Spagat zwischen Joe und Carsten wird schmerzhaft breit. Und durch die Tür, die Carsten geöffnet hat, kommt eine Gefahr, die alles um ihn herum zu verschlingen droht. Darüber kann man den Verstand verlieren. So sieht es jedenfalls aus.

„Karim drückt sich über Musik aus. Er macht Gangster-Rap, weil das natürlich zu seinem Selbstbild passt.“

Statement von Yasin El Harrouk

Karim Saidi zu spielen war für mich eine spannende Sache. Karim ist ein sehr intelligenter Junge, der das Privileg hat, in eine reiche Familie geboren zu sein – der Vater hat diesen Reichtum allerdings mit kriminellen Geschäften erworben. Der Vater will, dass Karim ihm nützlich wird und hat ihn zum Studieren weggeschickt. Der Vater sitzt im Knast, will Karim aus seinen Machenschaften raushalten, aber Karim spürt diesen Druck, sich beweisen zu müssen. Und so rebelliert er, drängt sich in die Führungsposition, kann damit aber überhaupt nicht umgehen und verliert sich im Laufe des Films vollkommen. Das Besondere für mich: Karim drückt sich über Musik aus. Er macht Gangster-Rap, weil das natürlich zu seinem Selbstbild passt. In seinen Songs erzählt er von sich – zum einen, um beachtet zu werden, aber auch, um sich Respekt zu verschaffen.

Ich selbst habe früh angefangen, Musik zu machen. Ich bin auf keine bestimmte Richtung festgelegt, ich liebe jede Form von Musik, denn – und das ist das Entscheidende für mich – Musik verbindet. Ob Schlager oder Rap – je nach Zusammenhang hilft Musik dabei, Verbindungen aufzubauen. Als ich auf die Schauspielschule kam, wurde ich gefragt: Warum willst du Schauspieler werden? Meine Antwort: weil ich Kulturen verbinden will. So bin ich auch aufgewachsen: Zu Hause das marokkanische Umfeld und in der Schule Goethe, Schiller, die ganze deutsche Geschichte. Irgendwann merkst du: Krass, ich lebe zwischen zwei Welten. Die Welten wissen zwar voneinander, aber haben wenig miteinander zu tun. Also muss ich selbst dafür sorgen, dass ich sie in mir drinnen verbinde, dass ich Brücken schaffe.

Über all das habe ich mit Katinka Seidt und Hans Steinbichler gesprochen, und so hat es sich ergeben, dass alle die Idee cool fanden, dass ich zwei dieser Gangster-Rap-Songs für Karim schreibe, produziere und mixe. Eine solche Rolle zu bekommen, in denen ich beides, Musik und Schauspiel, ausleben kann – dafür bin ich total dankbar. Es kam ja noch hinzu, dass wir extra für den „Tatort“ auch Videos zu den Songs gedreht haben. Die Dreharbeiten zu einem der Videos sieht man im zweiten Film: Kostüm- und Szenenbildner, Regie und Produktion haben das Set extrem cool vorbereitet, ein Hammer-Teamwork, ich habe den Dreh einfach nur genossen. Ich finde es wunderschön, dass mein Beitrag zu der Figur und zum Film angenommen wurde, dass es dabei um die Kulturen geht, um die Menschen hinter der Fassade und nicht einfach nur darum, irgendwelche weiteren Klischee-Gangster zu zeigen.

Rollenprofil Karim Saidi

Wozu hat Karim Saidi in der Schweiz Jura studiert, wenn er jetzt nur den Stellvertreter für seinen Vater geben soll? Ahmed Saidi sitzt im Gefängnis und will weiterhin die Fäden ziehen, aber Karim weiß selbst, wie man ein Geschäft wie den Drogenhandel führt. Was heißt führen? Er wird es zum Explodieren bringen. Er hat Ideen, er hat Kultur, er hat keine Skrupel. Wenn Karim jemand gefällt, ist er großzügig. Wer seinen Zorn erregt, wird zerquetscht. Im Herzen hält sich Karim vor allem für einen Künstler. Er zitiert T.S. Eliot, Rio Reiser und Bushido, dreht Hip-Hop-Videos, die den Luxus feiern und dräuend große Ereignisse ankündigen. Erst die Kultur übernehmen und dann den Rest. Poesie heizt seine Fantasie an. König von Deutschland will er werden, er hat den Style dafür und das Geld. Sein Vater hat ihm gar nichts mehr zu sagen.

„Der Krimi wird nicht nur zur Unterhaltung, sondern regt im besten Fall eine gesellschaftliche Diskussion an“

Statement von Wiebke Andresen (Geschäftsführerin und Produzentin Nordfilm GmbH) und Katinka Seidt (Produzentin Nordfilm GmbH)

Als Christian Granderath mit der Idee auf uns zukam, die steigende Bedrohung der „Mocro-Mafia“ in einer Doppelfolge mit unserem Ermittler Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) aufzugreifen, war uns sofort klar: Dieses Projekt können wir nur als Koproduktion mit den Niederlanden umsetzen. Mit dem Doppel-„Tatort: Ein guter Tag/Schwarzer Schnee“ realisieren wir erst die zweite internationale Koproduktion in der über 50-jährigen Geschichte des „Tatorts“. Zwei Länder, zwei Sprachen, zwei Ermittlerteams – und doch eine Geschichte. Diese Doppelfolge ist in vielerlei Hinsicht ein Wagnis.

Wiebke Andresen

Wiebke Andresen

Besonders spannend war die kulturelle Reibung – nicht im negativen Sinn, sondern als kreative Energiequelle. Der „Tatort“ ist bei uns in Deutschland ein festes Ritual am Sonntagabend. Genau dieses Ritual wollten wir bewusst aufbrechen: mit einer grenzüberschreitenden Erzählweise, die nicht in nationalen Kategorien denkt, sondern in Figuren, Emotionen und Themen, die uns alle betreffen.

Internationale Koproduktionen sind im europäischen Fernsehen längst etabliert – doch für den „Tatort“-Sendeplatz sind sie weiterhin eine absolute Ausnahme. Der „Tatort“ ist eine Institution, tief verankert in den Sehgewohnheiten im deutschsprachigen Raum, mit festen dramaturgischen und formalen Erwartungen. Genau hier lag eine der größten Herausforderungen: Die Balance zwischen internationaler Authentizität und dem Formatkern des „Tatorts“ zu finden – und beides glaubwürdig miteinander zu verbinden.

Katinka Seidt

Katinka Seidt

Bereits während der Drehbuchentwicklung wurde klar, wie dynamisch und gefährlich dieses reale Umfeld ist. Teile der Story mussten wir anpassen, weil uns die Realität buchstäblich eingeholt hat. Dieses Spannungsfeld – zwischen Relevanz, Fiktion und Verantwortung – haben wir aufgegriffen und in die Filme gebracht.

Die Auseinandersetzung mit der sogenannten „Mocro-Mafia“ hat uns gezeigt, dass wir es nicht nur mit einem niederländischen oder belgischen Phänomen zu tun haben. Vielmehr spiegelt sich hier eine europäische Realität wider: organisierte Kriminalität, die grenzüberschreitend agiert, Märkte kontrolliert und gesellschaftliche wie politische Systeme herausfordert. Drogenhandel, Geldwäsche und Gewalt sind dabei keine lokalen Probleme, sondern Teil einer vernetzten Struktur, die mitten in Europa wirkt. Indem wir dieses Thema in den „Tatort“ tragen, wollten wir die Dringlichkeit verdeutlichen, mit der wir als Gesellschaft – über nationale Grenzen hinweg – hinschauen müssen. Der Krimi wird damit nicht nur zur Unterhaltung, sondern regt im besten Fall eine gesellschaftliche Diskussion an.

„Ambition, nicht nur eine starke neue Ergänzung des ‚Tatort‘-Universums zu schaffen, sondern auch eine wahrhaftige deutsch-niederländische Koproduktion“

Statement von Leontine Petit & Julian Haisch, Produzent*innen (Lemming Film)

Manchmal hat man das Glück, mit einem Projekt in Kontakt zu geraten, das einfach zu gut ist, um es abzulehnen. Für uns war der Doppel-„Tatort: Ein guter Tag/Schwarzer Schnee“ ein solches Projekt. Mit über fünfzig Jahren Geschichte und einem treuen Publikum in Deutschland, Österreich, der Schweiz, aber auch in vielen Teilen der Niederlande ist der „Tatort“ nicht nur eine einfache Fernsehreihe, sondern eine kulturelle Institution. Wir wussten sofort, dass es zugleich eine große Chance und Herausforderung sein würde, Teil einer so traditionsreichen Marke zu werden.

Leontine Petit

Leontine Petit

Bei Lemming Film liegen unsere Wurzeln und unsere Stärke in der internationalen Koproduktion und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Wir glauben, dass die spannendsten und relevantesten Geschichten dann entstehen, wenn unterschiedliche kreative Perspektiven und Talente zusammenkommen. Die Idee, Länder, Branchen und Zielgruppen in einem so etablierten Format wie „Tatort“ zu verbinden, passt perfekt zu unserem Selbstverständnis als Unternehmen. Wir könnten nicht stolzer sein, dass wir gemeinsam mit dem Netherlands Film Funds Incentive und dem niederländischen Sender NPO an der Umsetzung der Doppelfolge teilhaben konnten.

Julian Haisch

Julian Haisch

Schon beim ersten Treffen mit den Produzentinnen Katinka Seidt und Wiebke Andresen sowie dem Line Producer Marcus Kreuz hat uns ihre Vision für diesen „Tatort“ begeistert. Wir teilten die Ambition, nicht nur eine starke neue Ergänzung des „Tatort“-Universums zu schaffen, sondern auch eine in allen Belangen wahrhaftige deutsch-niederländische Koproduktion, sowohl vor als auch hinter der Kamera, mit Aufteilung der wichtigsten kreativen Positionen zwischen unseren Ländern. Eine der spannendsten Möglichkeiten, die dieses Projekt bot, war die Einführung einer neuen niederländischen Polizeikommissarin in die „Tatort“-Welt. Wir sind besonders stolz darauf, die großartige Gaite Jansen für diese Rolle gewonnen zu haben. Ihre dynamische Präsenz an der Seite von Wotan Wilke Möhring und Denis Moschitto ist eine der größten Stärken des Films und wird dem Publikum hoffentlich auch nach dem Anschauen noch lange in Erinnerung bleiben.

Wir hoffen, dass diese Produktion nur der Anfang eines neuen Kapitels ist, in dem der „Tatort“ zu einem noch offeneren, europäischen Format werden kann. Wir glauben, dass diese Produktion die Kraft grenzüberschreitender Zusammenarbeit demonstriert und zeigt, wie Vertrautes durch gebündelte Kräfte ständig neu erfunden werden kann. Wir sind überzeugt, dass es noch weitere grenzüberschreitende „Tatort“-Folgen geben wird, und wir freuen uns, Teil einer der ersten gewesen zu sein.

„Der Motor der organisierten Rauschgiftkriminalität sind wir – die Gesellschaft“

Statement von Jan Reinecke, Bund Deutscher Kriminalbeamter, Landesvorsitzender Hamburg

Die Bedrohung durch die sogenannte „Mocro-Mafia“ ist hochaktuell. In Nordrhein-Westfalen kam es seit 2024 zu einer Serie schwerer Anschläge, Entführungen und Sprengsätze, die Ermittler klar diesem Milieu zuordnen. Auch Hamburg ist als einer der zentralen europäischen Einfuhrhäfen für Kokain in besonderer Weise betroffen. Beispielgebend muss hier die Einbruchserie im Sommer 2023 genannt werden, bei welcher über Wochen fast täglich Männer aus Holland versuchten, auf das Gelände des Containerterminals Altenwerden (CTA) vorzudringen. Offenkundig auf der Suche nach einer größeren Menge Rauschgift. Auch der Schusswaffenanschlag eines 15-jährigen Niederländers auf einen Hamburger Rauschgifttoptäter im Juli dieses Jahres zeigt deutlich, dass die auf den Niederlanden kommende Gewaltspirale in Hamburg zunimmt. Im Hamburger Hafen wurden allein 2024 rund 15 Tonnen Kokain sichergestellt, nachdem 2023 sogar 34 Tonnen beschlagnahmt worden waren. Fachleute werten den Rückgang nicht als Entwarnung, sondern als Hinweis darauf, dass die Schmuggler ihre Methoden verfeinert haben und noch größere Mengen unentdeckt bleiben. Schätzungen gehen davon aus, dass über den Hamburger Hafen jährlich Kokain im Straßenverkaufswert von bis zu 16 Milliarden Euro in den Umlauf gelangt.

Jan Reinecke

Jan Reinecke

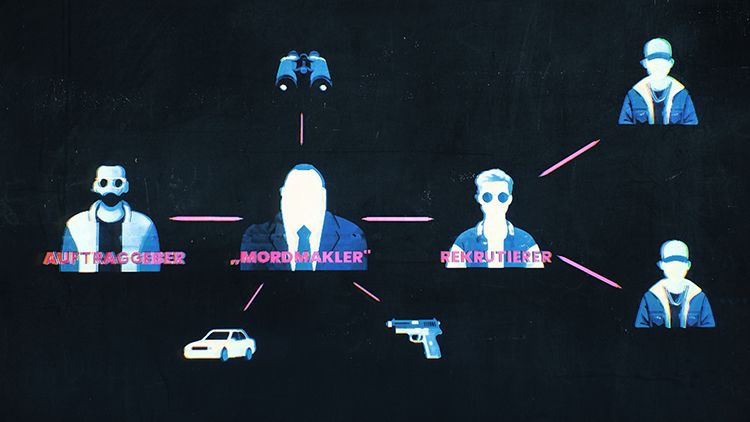

Unter dem Schlagwort „Mocro-Mafia“ versteht man keine klassische, hierarchisch aufgebaute Mafia-Organisation, sondern ein Netzwerk aus mehreren lose verbundenen Banden, die vor allem in den Niederlanden und Belgien entstanden sind. Die Bezeichnung leitet sich vom marokkanisch-niederländischen Milieu ab, tatsächlich sind die Strukturen jedoch multinational zusammengesetzt. Kennzeichnend ist der Übergang vom Cannabis- in den Kokainhandel sowie eine besondere Brutalität bis hin zu Auftragsmorden und Anschlägen im öffentlichen Raum.

Die „Mocro-Mafia“ unterscheidet sich durch ihre dezentralen Netzwerke, die schwer zu zerschlagen sind, und durch ein extremes Gewaltpotenzial. Auftragsmorde werden teils von Jugendlichen für vergleichsweise geringe Summen wie 5000 Euro oder eine Armbanduhr ausgeführt. Gewalt, die früher als schlecht fürs Geschäft galt, wird heute offen eingesetzt. Damit hat die Gruppe einen Eskalationsgrad erreicht, der auch in Deutschland zunehmend spürbar wird.

Die Bekämpfung dieser Strukturen stößt auf vielfältige Schwierigkeiten. Hamburg verfügt trotz seiner Schlüsselrolle im europäischen Kokainhandel bisweilen nur über eine veraltete, stationäre Container-Röntgenanlage, mit der von täglich über 20.000 Containern nur rund 100 überprüft werden können. Hafenmitarbeiter werden gezielt „angefüttert“ und erpresst, um als Innentäter zu fungieren. Hinzu kommt ein massives Personaldefizit in den Ermittlungsbehörden: Allein im Hamburger LKA türmen sich tausende unbearbeitete Fälle. Auch rechtliche Rahmenbedingungen erschweren die Arbeit, insbesondere datenschutzrechtliche Grenzen und fehlende technische Überwachungsmöglichkeiten.

Der Erfolg von Verfahren wie „EncroChat“ beruhte vor allem auf französischen und belgischen Ermittlungen; deutsche Behörden hätten dies rechtlich nicht leisten können. Ein weiterer zentraler Schwachpunkt liegt in der Geldwäschebekämpfung. Obwohl die Gesetzeslage verschärft wurde, bleibt Deutschland ein attraktives Geldwäscheparadies.

Die Szene wird zunehmend von Jugendlichen und jungen Erwachsenen geprägt, die zwischen 17 und 23 Jahre alt sind. Viele von ihnen haben nichts zu verlieren, sind auf schnelle Gewinne und Statussymbole fixiert und haben keine Hemmungen, Gewalt bis hin zum Mord einzusetzen. Besonders niedrigschwellig steigen Jugendliche über sogenannte „Drogentaxis“ ein: Fahrer erhalten pro Übergabe acht bis zehn Euro und erhalten ein monatlich Fixgehalt von bis zu 4000 Euro. Dazu kommen Aufstiegschancen innerhalb der Hierarchie bis zum Bunker oder Disponenten. Diese Einstiegsmöglichkeiten machen die Szene für junge Menschen besonders attraktiv.

Der Einstieg Jugendlicher in die organisierte Kriminalität und/oder illegalen Rauschgifthandel ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Zum einen locken die Aussicht auf schnelles Geld, Status und Anerkennung. Zum anderen prägen Musikvideos, Luxusgüter und Waffen das Bild einer scheinbar attraktiven Lebenswelt. Hinzu kommt die hohe und stabile Nachfrage nach illegalen Drogen wie Kokain und Cannabis, die längst auch die bürgerliche Mitte der Gesellschaft – von der Abiturientin eines Hamburger Nobelvorortes bis zum Rechtsanwalt einer angesehenen Wirtschaftskanzlei - erreicht hat. Diese scheinbare Bagatellisierung dürfte auch Einfluss auf das Unrechtsbewusstsein, mit illegalen Drogen zu dealen, bei jungen Menschen haben. Sichergestellte Smartphones von Drogentaxikurieren mit tausenden Kundenkontakten, die eindeutigen Ergebnisse von Abwasseruntersuchungen deutscher Städte auf Rückstände illegaler Drogen und die immerzu ansteigenden, weltweit produzierten und dann auch konsumierten Rauschgiftmengen lassen nur ein Ergebnis zu: Der Motor der organisierten Rauschgiftkriminalität sind wir – die Gesellschaft.

Der Drogenschmuggel über Hamburg hat sich in den vergangenen zehn Jahren rasant entwickelt. Wurden 2015 noch 1,7 Tonnen Kokain sichergestellt, waren es 2023 bereits 34 Tonnen. 2024 sank die Sicherstellungsmenge zwar auf 15 Tonnen, doch dieser Rückgang wird von Experten nicht als Erfolg, sondern als Warnsignal gewertet. Der Kokainmarkt ist von hoher Stabilität geprägt: Der Straßenpreis liegt bei etwa 60 Euro pro Gramm, während der Reinheitsgrad steigt. Das zeigt, dass die Sicherstellungen den Markt nicht nachhaltig beeinträchtigen. Der Schmuggel erfolgt professionell getarnt, beispielsweise in Obstkisten, Gewürzen oder Metallschrott.

Die „Mocro-Mafia“ steht exemplarisch für eine neue Generation von organisierten, internationalen Drogenbanden, die durch Dezentralität, extreme Gewaltbereitschaft und die gezielte Rekrutierung Jugendlicher geprägt ist. Hamburg als wichtiger Einfuhrhafen bleibt ein Hauptschauplatz, wobei die Polizei und Justiz durch Ressourcenmangel, veraltete Technik und rechtliche Hürden stark eingeschränkt sind. Ein wirksamer Ansatz gegen diese Strukturen erfordert nicht nur bessere Hafensicherheit und mehr Ermittler, sondern auch eine konsequentere Geldwäschebekämpfung und ein abgestimmtes Vorgehen auf internationaler Ebene.

Reportage „Heute Kids, morgen Killer – Rekrutiert fürs Verbrechen“ von STRG_F

Sie sind fast noch Kinder und sollen dealen, schlagen, foltern, morden. Sie werden für Verbrechen rekrutiert als Handlanger der organisierten Kriminalität. Der 15-jährige Mike aus den Niederlanden bekommt den Auftrag, in Hamburg einen Mann niederzuschießen. Ein 16-Jähriger zeigt den Reportern die umgebaute Schreckschusspistole in seinem Rucksack: „Weil jeder hat eine Waffe.“

Der 19-jährige „Tarek“ (Name geändert) soll in Köln einen Mann und eine Frau foltern. Zur Warnung, weil das Paar angeblich in den Diebstahl von Drogen verwickelt gewesen sei. Warum lassen sich die Jugendlichen darauf ein? Es sind Konflikte, mit denen die Jugendlichen selbst nichts zu tun haben, in denen sie jedoch die „Drecksarbeit“ erledigen. Über Social Media werden sie häufig rekrutiert. „Crime as a Service“ nennen Experten das Phänomen, das Ermittler mit großer Sorge beobachten. „Hier geht's um Verführung. Hier gehts um Druck. Hier geht es teilweise um Zwang, der ausgeübt wird, um Kinder und Jugendliche für kriminelle Zwecke zu instrumentalisieren in einer brutalen Art und Weise“, sagt der ehemalige Interpolchef und Kriminologe Jürgen Stock im Interview mit STRG_F. Die Polizei allein werde das Problem nicht lösen, meint er. Es brauche eine gesamtgesellschaftliche Strategie. Rapper Kolja Goldstein, selbst mit krimineller Vergangenheit, scheint den Soundtrack für das Phänomen geschrieben zu haben. Seine Texte thematisieren Gewalt, Verbrechen, eine düstere Welt. Seine Fans sind jung. Er könne sich schon vorstellen, dass seine Musik dazu anrege, Straftaten zu begehen, sagt er gegenüber STRG_F. Eine Verantwortung lehnt er jedoch ab: „Ich mache Kunst. Die Eltern sind für mich in der Pflicht.“ Für diesen Film treffen die Reporter Mirco Seekamp und Jan Jacke Jugendliche, die erzählen, dass sie ab einem bestimmten Punkt nicht mehr aussteigen konnten. Und die Reporter bekommen einen Einblick in das System hinter dem Verbrechen. Sie treffen in den Niederlanden einen sogenannten „Mordmakler“, einen Strippenzieher im Hintergrund. Der Mann nennt ihnen Preislisten für Verbrechen von Bombenlegung bis Mord. Die Jüngsten, die er für einen Auftrag einsetze, seien zwölf, berichtet er.

Die Reportage „Heute Kids, morgen Killer - Rekrutiert fürs Verbrechen“ steht vom 21. Dezember 2025 an in der ARD-Mediathek zur Verfügung, flankierend zum Doppel-„Tatort: „Ein guter Tag/Schwarzer Schnee“ (Das Erste, 21.12.2025, 20.15 Uhr und 21.45 Uhr), der das neue Ermittler-Duo Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und Mario Schmitt (Denis Moschitto) ins Grenzgebiet Niederlande/Deutschland, ins Drogenmilieu und zu jugendlichen Auftragskillern führt. Zudem läuft die Reportage am selben Abend nach der Ausstrahlung des Doppel-„Tatorts“ um 0.25 h im NDR Fernsehen.

Stab:

Autoren:

Jan Jacke, Mirco Seekamp

Mitarbeit:

Frida Schubert

Kamera:

Jan Jacke, Jan Littelmann, Mirco Seekamp, Lisa Hagen, Henning Wirtz

Schnitt:

Lasse Knop

Grafik:

Thorben Korpel, Benjamin Rosentreter

Produktionsleitung:

Yvonne Gagern

Redaktion:

Anna Orth, Salome Zadegan

Impressum

Herausgegeben von Presse und Kommunikation / Unternehmenskommunikation

Redaktion:

Bettina Brinker, NDR/Presse und Kommunikation

Mitarbeit:

Nicola Sorgenfrey, NDR

Interviews:

Oliver Baumgarten

Rollenprofile:

Sven Sonne

Gestaltung:

Ralf Pleßmann, NDR/Presse und Kommunikation

Bildnachweis:

NDR/Georges Pauly

NDR/Christian Spielmann (Christian Granderath)

NDR/Katharina Sturm (Eva Wehrum)

NDR/Jan Düfelsiek (Hans Steinbichler)

NDR/Marc Meyerbröcker (Katinka Seidt)

NDR/Sabine Finger (Wiebke Andresen)

NDR/privat (Patrick Poch)

Fotos:

www.ard-foto.de

Presseservice:

ARDTVAudio.de