Nürnberg 45

Im Angesicht des Bösen

Sonntag, 9. November, 21.45 Uhr, Das Erste

und in der ARD Mediathek

Begleitende Podcasts in der Reihe „Alles Geschichte - Der History-Podcast“, ARD Audiothek:

Ab Freitag, 7. November: „Der Nürnberger Prozess - Die Täter und ihr Psychologe“ / „Die Nürnberger Prozesse: Dimension und Folgen“ (BR)

Ab Mittwoch, 19. November: „Seweryna und die unsichtbaren Nazis“ (NDR)

Die Nürnberger Prozesse markieren einen bedeutenden Meilenstein im Völkerstrafrecht. Zum ersten Mal wurden Politiker und Militärs durch ein internationales Gericht persönlich für ihre Taten zur Verantwortung gezogen. Seither ist eine Verfolgung solcher Kriegsverbrechen strafrechtlich möglich. Gerade angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der unvorstellbaren Kriegsverbrechen, die derzeit auf europäischem Boden geschehen, ist das Gedenken an die Nürnberger Prozesse dringlicher denn je. Das ARD-Dokudrama „Nürnberg 45 - Im Angesicht des Bösen“ erinnert daran, dass Kriegsverbrechen nicht ungesühnt bleiben dürfen und dass stets Recht vor Rache geht.

„Nürnberg 45 - Im Angesicht des Bösen“ erzählt die Ereignisse von Nürnberg aus der Perspektive zweier junger Holocaust-Überlebender: Ernst Michel, damals 22 Jahre alt, und Seweryna Szmaglewska, damals 29 Jahre alt.

Ernst Michel stammt aus Mannheim und ist im Gerichtssaal der jüngste unter den Journalisten aus aller Welt – zudem der Einzige, der ein Konzentrationslager überlebt hat. Es ist nahezu unerträglich für ihn, Tag für Tag den Verantwortlichen für das Leid seiner Familie gegenüberzusitzen. Doch als Reporter muss er objektiv und neutral berichten. Seine überzeugende Arbeit bringt ihm sogar die Aufmerksamkeit des Angeklagten Nummer eins ein, Hermann Göring, der ihn als einzigen Journalisten zu einem Gespräch in seine Zelle einlädt.

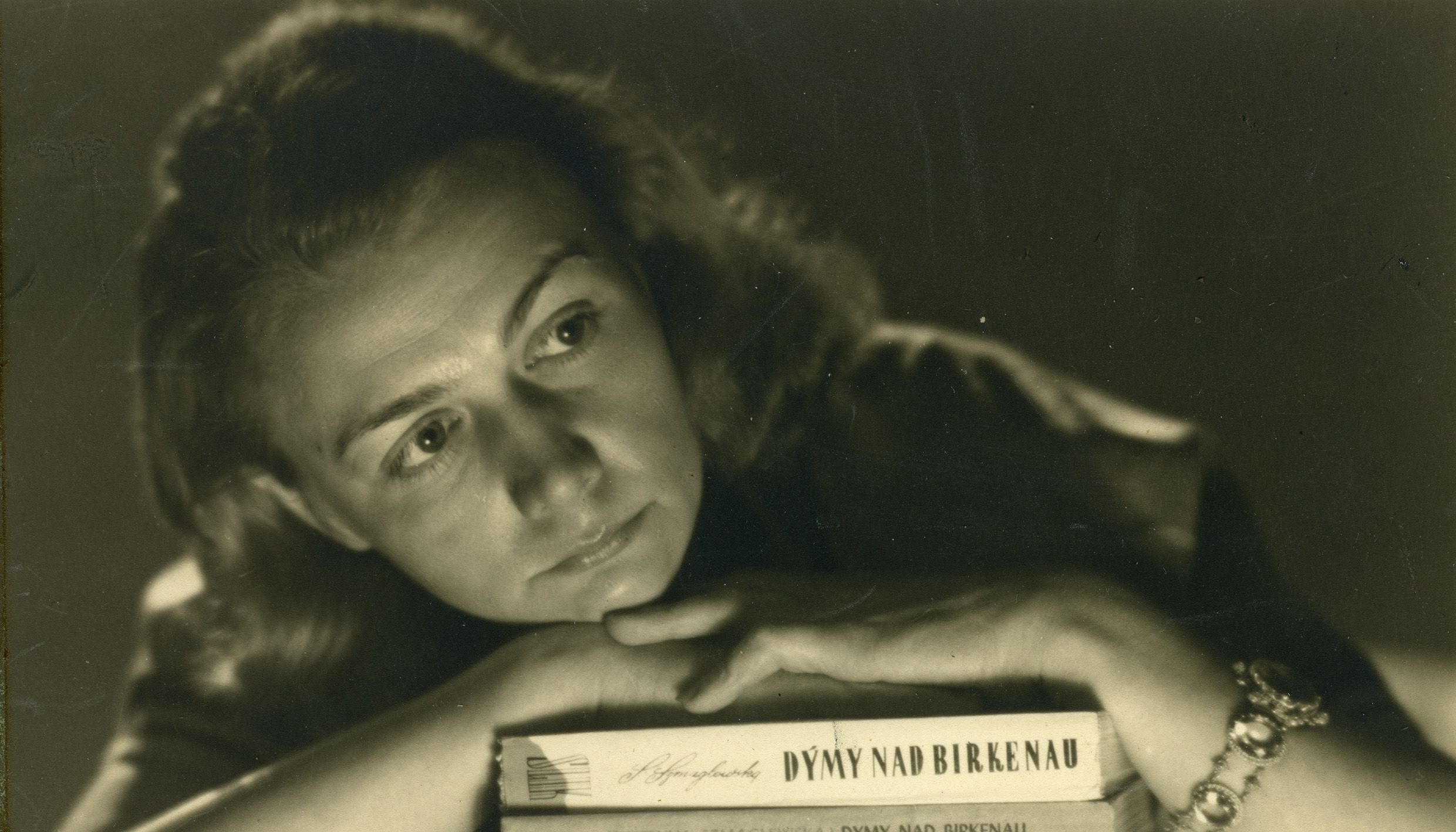

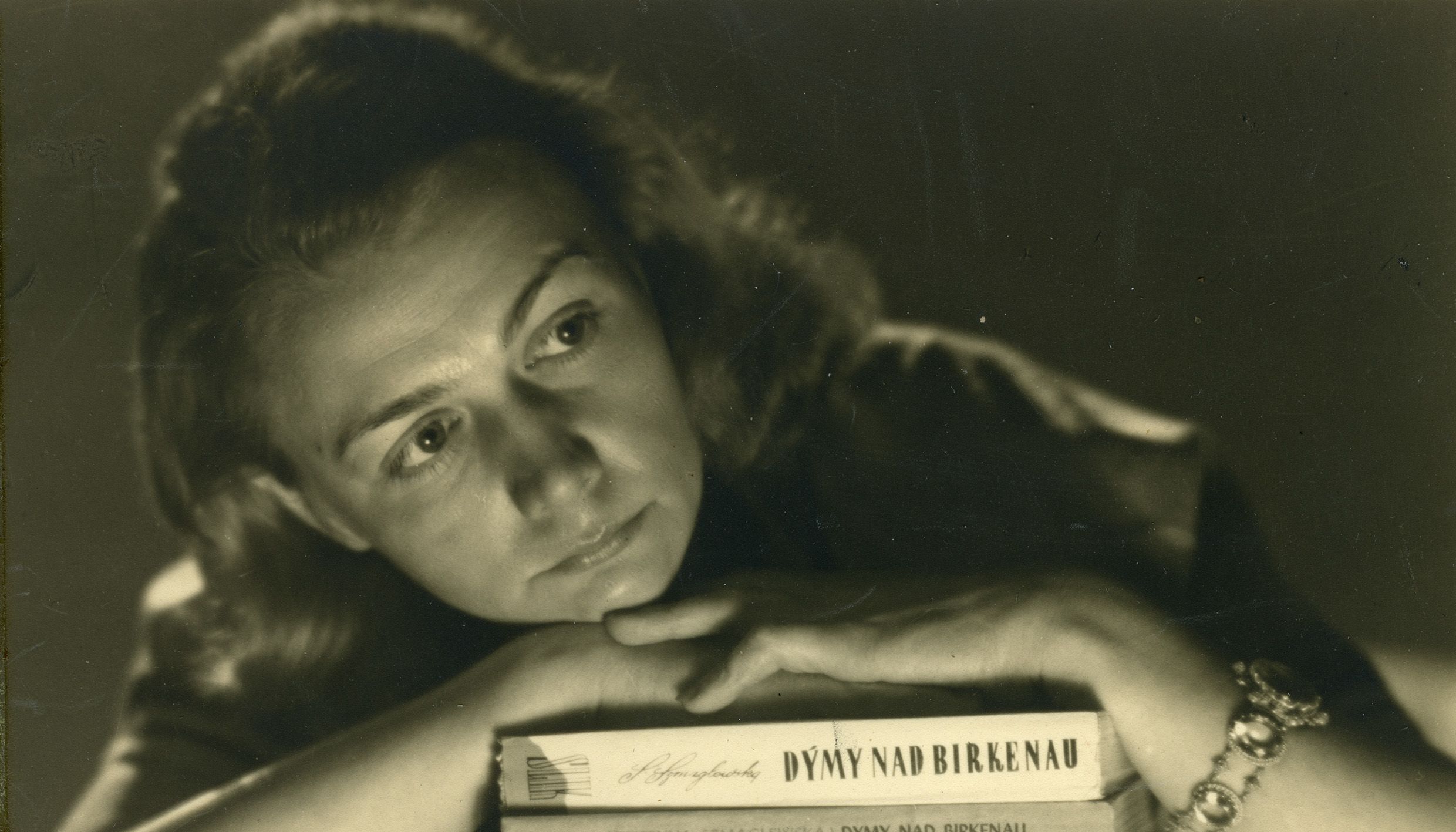

Seweryna Szmaglewska ist polnische Widerstandskämpferin und überlebte mehr als zweieinhalb Jahre in Auschwitz-Birkenau. Sie ist eine von nur zwei Frauen, die beim Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess als Zeugin aussagen sollen. Die belastende, nervenaufreibende Wartezeit weckt Erinnerungen an ihre Leidenszeit und an ihren Verlobten Witold, der ebenfalls Häftling in Auschwitz war und von dem jede Spur fehlt.

Jonathan Berlin und Katharina Stark spielen Ernst Michel und Seweryna Szmaglewska eindrucksvoll.

Ergänzt wird ihre einfühlsame Darstellung durch Interviews mit Ernst Michels Tochter, die erstmals den Gerichtssaal in Nürnberg besucht, in dem ihr Vater saß, sowie mit Seweryna Szmaglewskas Sohn. Francis Fulton Smith als Hermann Göring und Wotan Wilke Möhring als dessen Anwalt Dr. Otto Stahmer komplettieren das hochkarätige Ensemble. Die Spielszenen des Dokudramas werden durch restaurierte und kolorierte Archivbilder ergänzt.

Mit „Nürnberg 45“ präsentiert die ARD eine eindrucksvolle und historisch bedeutsame Produktion, die dokumentarische Genauigkeit mit emotionaler Tiefe verbindet. Den Beteiligten ist es gelungen, die komplexe Gemengelage der unmittelbaren Nachkriegszeit differenziert und mit hoher künstlerischer Qualität darzustellen. Das Dokudrama leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Auseinandersetzung mit diesem prägenden Kapitel des 20. Jahrhunderts.

„Nürnberg 45 - Im Angesicht des Bösen“ ist ein Beispiel für die besondere Kraft filmischen Erzählens historischer Stoffe. Das Genre des Dokudramas, das in der ARD eine lange Tradition hat, eignet sich besonders gut, um historische Themen gerade auch für jüngere Zielgruppen lebendig und nachvollziehbar aufzubereiten.

Das Dokudrama, an dem sich alle neun Landesrundfunkanstalten beteiligt haben, steht im Kontext einer Reihe von Beiträgen, mit denen die ARD dem Kriegsende 1945 gedenkt:

Am 27. Januar berichtete Das Erste über „80 Jahre Befreiung des KZ Auschwitz", zeigte die vierteilige Serie „Hitlers Volk - Ein deutsches Tagebuch“ und übertrug eine Veranstaltung aus der Gedenkstätte in Polen. In der ARD Mediathek wurde zudem „Die Ermittlung“, eine elfteilige Serie nach Peter Weiss’ gleichnamigem Theaterstück über den ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess (1963 bis 1965), bereitgestellt.

Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin

Juliane von Schwerin, Leiterin des Programmbereichs Gesellschaft (NDR)

Ellen Trapp, Leiterin des Programmbereichs Kultur (BR)

INHALT

Vor 80 Jahren, am 20. November 1945, beginnt der erste der sogenannten „Nürnberger Prozesse“: Der Versuch der alliierten Siegermächte, dem Terror und der Willkür der Nationalsozialisten ein rechtsstaatliches und faires Gerichtsverfahren entgegenzusetzen. Auf der Anklagebank des Internationalen Militärgerichtshofes sitzen Hermann Göring und 20 weitere ranghohe Nazis. Der Justizpalast in Nürnberg ist aber auch Schauplatz der Begegnung zweier junger Auschwitz-Überlebender: Ernst Michel soll für eine US-amerikanische Nachrichtenagentur über die Nürnberger Prozesse berichten, Seweryna Szmaglewska vor Gericht als Zeugin aussagen.

Ernst Michel ist mit seinen 22 Jahren nicht nur der jüngste der internationalen Reporter, die den Prozess beobachten – er ist unter ihnen auch der einzige Holocaust-Überlebende. Vollkommen allein und getrieben vom Verlangen, die Mörder seiner Eltern und seiner Freunde auf der Anklagebank zu sehen, sitzt er jeden Tag im Auftrag der alliierten Nachrichtenagentur DANA im Saal 600 des Nürnberger Justizpalastes, nur sechs Monate, nachdem er der Hölle von Auschwitz und Buchenwald entkommen ist. Eines Tages überrumpelt Otto Stahmer, der Anwalt von Herrmann Göring, Ernst Michel mit einem Angebot: Göring möchte den Reporter kennenlernen, der seine Berichte unterzeichnet mit „Ernst Michel, DANA Sonderberichterstatter, Auschwitz-Überlebender 104995“. Ernst Michel ist der einzige unter all den teilweise weltberühmten Reporterinnen und Reportern, dem Göring dieses Angebot unterbreitet.

Seweryna Szmaglewska ist 29 Jahre alt und eine von nur zwei polnischen Zeugen, die vor Gericht aussagen sollen. Nach ihrer Befreiung hat sie unverzüglich begonnen, ihre Erinnerungen an die Zeit im Konzentrationslager aufzuschreiben. Ihr Buch „Dymy nad Birkenau“ („Die Frauen von Birkenau“) ist eine so detaillierte Darstellung der Vorkommnisse im KZ, dass die sowjetische Delegation bei den Nürnberger Prozessen es zum Teil ihrer Anklageschrift macht. Auch für Seweryna Szmaglewska wird ihr Aufenthalt in Nürnberg zur Qual. Tag für Tag treibt sie die Frage um, wie sie der Verantwortung gerecht werden soll, im Namen ihres gesamten Volkes auszusagen.

Ergänzt werden die Spielszenen mit u. a. Jonathan Berlin, Katharina Stark, Francis Fulton Smith und Wotan Wilke Möhring durch Originalaufnahmen der Nürnberger Prozesse sowie durch ein Interview mit Ernst Michel vom 22. April 2005. Seine Tochter Lauren Shachar erzählt exklusiv von ihrem inzwischen verstorbenen Vater. Jacek Wiśniewski gibt Eindrücke in das Leben seiner inzwischen verstorbenen Mutter Seweryna Szmaglewska.

BESETZUNG

Ernst Michel

Jonathan Berlin

Dr. Otto Stahmer

Wotan Wilke Möhring

Bill Stricker

Rony Herman

Willy Brandt

Franz Dinda

u.v.m.

Seweryna Szmaglewska

Katharina Stark

Hermann Göring

Francis Fulton-Smith

Witold Wiśniewski

Max Schimmelpfennig

Stanislaw Piotrowski

Hendrik Heutmann

STAB

Regie

Carsten Gutschmidt

Drehbuch

Dirk Eisfeld (basierend u.a. auf dem Roman „Die Unschuldigen in Nürnberg“ von Seweryna Szmaglewska)

Kamera

Jens Boeck

Szenenbild

Bernadette Redenczki

Maske

Viki Kovács

Kostümbild

Júlia Szlávik

Editorin

Diana Matous

Synchronsprecher*innen:

Heino Ferch (Ernst Michel), Annette Frier (Lauren Shachar), Herbert Knaup (Jacek Wiśniewski)

Casting

Marc Schötteldreier

Musik

Jens Südkamp

Herstellungsleitung

Robert Sheldon

Produzenten Zeitsprung Pictures GmbH

Michael Souvignier und Till Derenbach

Co-Produzenten Spiegel TV

Kay Siering, Michael Kloft

Redaktion

Marc Brasse (NDR), Andrea Bräu (BR)

Mark Willock (SWR), Thomas Kamp (WDR), Rolf Bergmann (RBB), Anais Roth (MDR), Natalia Bachmayer (HR), Natalie Weber (SR), Michaela Herold (Radio Bremen), Thilo Kasper (ARD Mediathek)

Historische Fachbegleitung

Prof. Dr. Alexander Korb, Michael Kloft

„Nürnberg 45 - Im Angesicht des Bösen“ ist eine Produktion der Zeitsprung Pictures GmbH in Koproduktion mit der Spiegel TV GmbH, im Auftrag von NDR, BR, SWR, WDR, RBB, MDR, HR, SR und Radio Bremen für die ARD. Der Film wurde unterstützt vom Hungarian Film Incentive und gefördert mit Mitteln der nordmedia – Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH.

Besonderer Dank an: Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau, Memorium Nürnberger Prozesse

ERNST MICHEL

Nürnberg, 20. November 1945. Hermann Göring und 20 weitere Angeklagte betreten Saal 600 des Nürnberger Justizpalasts. Zum ersten Mal in der Geschichte steht eine nahezu komplette ehemalige Staatsführung vor Gericht. Die Nürnberger Prozesse sind nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs der Versuch der vier alliierten Siegermächte USA, Großbritannien, Frankreich und Sowjetunion, den Kriegsverbrechen und dem mörderischen Terror Hitlerdeutschlands ein rechtsstaatliches und faires Gerichtsverfahren entgegenzusetzen. Berühmte Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt beobachten den Jahrhundertprozess, unter ihnen ist auch Ernst Michel. Mit seinen 22 Jahren ist er der jüngste unter den Reportern – und der einzige Holocaust-Überlebende.

Nur sechs Monate zuvor war er aus einem Todesmarsch von KZ-Häftlingen entkommen. Davor hatte er knapp 700 Tage in der Hölle von Auschwitz-Birkenau und Buchenwald überlebt. Seine Eltern hatte er zuletzt am 4. September 1939 gesehen, dem Tag seiner Deportation aus seiner Heimatstadt Mannheim. Erst musste Ernst Michel in verschiedenen Arbeitslagern schuften, im März 1943 kam er schließlich nach Auschwitz. Von seinen Eltern hat er kein Lebenszeichen mehr gehört. Später findet er heraus: Sie starben bereits Ende August 1942 in den Gaskammern von Auschwitz.

Die Teilnahme am Prozess ist für ihn eine schiere Zerreißprobe. Er kann seine Gefühle kaum in Griff bekommen, als Reporter ist er aber verpflichtet, objektiv und sachlich zu berichten. Und das tut er. Für die Nachrichtenagentur DANA, Vorläufer der Deutschen Presseagentur dpa, sitzt er Tag um Tag im Gerichtssaal, keine zehn Meter von Hermann Göring und dessen Mitangeklagten entfernt. Seine Berichte werden von deutschen Zeitungen gedruckt, erscheinen bald aber auch in der internationalen Presse. Auch die Angeklagten bekommen die Artikel von „DANA Sonderberichterstatter Ernst Michel, ehemals Häftling 104995“ zu lesen.

So wird auch der sowjetische Chefankläger von Nürnberg, General Roman Rudenko, auf Ernst Michel aufmerksam: Ernst Michel hat lange im Krankenrevier des KZ gearbeitet, wo Josef Mengele seine bestialischen Menschenversuche vorgenommen hatte. Rudenko befragt Ernst Michel ausführlich dazu. Doch dann verhindert ein Erlass von Josef Stalin, dass Ernst Michel in den Zeugenstand treten darf.

Vollkommen überraschend kommt für Ernst Michel eines Tages das Angebot von Rechtsanwalt Dr. Otto Stahmer, seinen Mandanten Herrmann Göring in seiner Zelle zu besuchen. Die Autorenzeile und die Tatsache, dass Ernst Michel ein Auschwitz-Überlebender ist, haben Görings Neugierde geweckt.

Ein persönliches Treffen mit dem Angeklagten Nummer eins, mit dem Mann, der die Rassegesetze verkündete und die Konzentrationslager bauen ließ? Erst nach langem Zögern lässt Ernst Michel sich auf das Angebot ein – und steht Herrmann Göring Auge in Auge in der Zelle gegenüber…

Ernst Michel emigrierte, noch ehe die Urteile verkündet wurden, in die USA. Er arbeitete dort erst als Reporter, dann für jüdische Hilfsorganisationen, die Holocaust-Opfer und ihre Hinterbliebenen unterstützen.

Ernst Michel hat sich geschworen, sein Leben nicht von Hass diktieren zu lassen. Er wurde eine einflussreiche und bedeutende Persönlichkeit, ging im Weißen Haus ein und aus, war eng befreundet mit Shimon Perez und Menachem Begin. Er gehörte zu den Organisatoren des Welttreffens von 6000 Holocaust-Überlebenden 1981 in Jerusalem und setzte sich sein Leben lang für die Aussöhnung mit Deutschland ein.

LAUREN MICHEL SHACHAR

TOCHTER VON ERNST MICHEL

Lauren Michel Shachar ist das älteste der drei Kinder von Ernst Michel. Sie wurde 1953 in Los Angeles geboren. 1967 zog die Familie nach Paris, Lauren machte hier ihr Abitur, kehrte zum Studium der Sonderpädagogik in die USA zurück und beendete ihr Studium 1975. Erzählungen ihres Vaters und Fotos von den Nürnberger Prozessen begleiteten sie seit frühester Kindheit. 1979 emigrierte sie nach Israel und lebt seitdem in Jerusalem.

1981 unterstützte sie ihren Vater bei der Organisation des Welttreffens der Holocaust-Überlebenden mit 6000 Teilnehmenden und ihren Familien, für Ernst Michel der Höhepunkt seines Lebens. Seit dem Tod von Ernst Michel 2016 engagiert sich Lauren Shachar als Rednerin, um das Vermächtnis ihres Vaters zu bewahren. Für die Interviews kam sie zum ersten Mal nach Nürnberg, betrat zum ersten Mal in ihrem Leben den Saal 600, in dem ihr Vater die Nürnberger Prozesse verfolgt hatte.

„Es fühlt sich an, als ob sich ein Kreis schließt”

Gespräch mit Lauren Michel Shachar

Was war es für ein Gefühl, zum ersten Mal im Saal 600 des Nürnberger Justizpalastes zu stehen?

Als ich den Saal 600 zum ersten Mal betrat, war ich tief bewegt. Diesen Raum kannte ich seit meiner Kindheit nur von Fotografien. Er ist mir vertrauter als die Richard-Wagner-Straße in Mannheim – die Straße, aus der mein Vater und seine Familie von den Nationalsozialisten vertrieben wurden. Ich bin mit Bildern beider Orte aufgewachsen, doch der Saal in Nürnberg war für mich immer weitaus präsenter und bedeutungsvoller.

Mir wurde sofort bewusst, dass ich an einem Ort stand, der einen Wendepunkt im Leben meines Vaters markierte. Hier saß er einst, sah den Nazi-Verbrechern direkt in die Augen und stellte sich seiner Wut, seinem Verlust und dem Verrat seines Heimatlandes. Hier begann für ihn ein Prozess der Heilung. Er begann, über seine Erlebnisse zu schreiben – und legte damit den Grundstein für ein lebenslanges Wirken als Autor und Vortragender.

Was bedeutet es für Sie, an diesem Film mitgewirkt zu haben?

Die Mitwirkung an diesem Film ist für mich eine wertvolle Gelegenheit, den Menschen in Deutschland die Überlebensgeschichte meines Vaters nahezubringen. Ich empfinde große Dankbarkeit, dass seine Geschichte ein breites Publikum erreicht – und fühle mich privilegiert, auch meine eigene Perspektive einbringen zu können. Der Film hat mir ermöglicht, Nürnberg zu besuchen und Saal 600 selbst zu betreten. Mein Vater hat seine Zeit in Nürnberg bis ins Detail dokumentiert. Nun an genau diesem Ort zu stehen, hat mir ein tieferes Verständnis für diese entscheidende Phase seines Lebens geschenkt.

Wie hat das Schicksal Ihres Vaters Ihr Leben beeinflusst?

Die Geschichte meines Vaters hat mein Leben in jeder Hinsicht geprägt. Schon als Kind und junge Frau war ich voller Ehrfurcht vor seiner Kraft, den Schrecken der NS-Zeit überlebt zu haben. Gleichzeitig trug ich viele Fragen in mir, die ich ihm nie stellen konnte. Sein Überleben war ein wesentlicher Grund für meine Entscheidung, nach Israel zu ziehen und meine Familie dort großzuziehen. Ich wusste immer, dass mein Vater und seine Angehörigen keinerlei Zufluchtsort hatten, als das NS-Regime ihr Leben völlig unter Kontrolle brachte. Mein eigenes Leben steht dazu im völligen Gegensatz: Ich hatte die Freiheit, meinen Weg zu wählen.

In meinen Zwanzigern quälte mich die Sorge, wie die Welt ohne Zeitzeugen aussehen würde. Würde man meinem Vater und seinem Leiden glauben? Würde man die Berichte über Folter und Hunger ernst nehmen, wenn kein Überlebender mehr da war? Mit der Zeit habe ich verstanden, dass es immer Holocaust-Leugner geben wird – und dass der Weg meines Vaters, über den Holocaust zu sprechen und zu schreiben, ein lebenslanger Auftrag war. Ich habe auch begriffen, dass meine eigenen Kinder Teil seines Sieges sind.

Wie würden Sie das Vermächtnis Ihres Vaters beschreiben - und wie versuchen Sie, es zu bewahren?

Das Vermächtnis meines Vaters hat viele Facetten. Erstens lehrte er mich, nicht zu hassen. „Hass hätte mich innerlich aufgefressen und mein Leben zerstört“, sagte er mir einmal. Zweitens vermittelte er mir durch sein Beispiel, dass ein sinnvolles Leben einen Beitrag für die Gesellschaft leisten muss. Diese Haltung führte mich in die Sonderpädagogik, wo ich mich der Förderung und Unterstützung von Kindern und Erwachsenen mit geistiger Behinderung widmete. Drittens gab er mir den Auftrag, seine Geschichte lebendig zu halten. Bei jeder Gelegenheit erzählte er von seinem Überleben – es war ihm ein inneres Bedürfnis. Als ich Fremdenführerin in Israel wurde, war eine meiner größten Motivationen, sein Zeugnis an ein breites Publikum weiterzugeben. Seit seinem Tod im Jahr 2016 spreche ich am Holocaust-Gedenktag öffentlich über seine Geschichte. Das ist mein Weg, sein Vermächtnis zu bewahren und weiterzutragen.

„Ich glaube, er hat sich mit unfassbarem Mut dieser Aufarbeitung gestellt, vielleicht weil es die einzige Möglichkeit war, um weitermachen zu können“

Gespräch mit Jonathan Berlin, Darsteller von Ernst Michel

Ernst Michel war gerade mal 22 Jahr alt, hatte knapp zwei Jahre in Auschwitz überlebt, davor fast fünf Jahre in Arbeitslagern. Die Nazis hatten ihm seine Jugend geraubt, seine Eltern und Freunde ermordet - und dennoch schreibt er seine Artikel mit großer Objektivität und Sachlichkeit. Wie haben Sie sich auf die Rolle vorbereitet und wie war es für Sie, sich in seine Person und in seine Haltung hineinzuversetzen?

Ich war sehr dankbar für die Interviews von Ernst Michel und Lauren Sachar, weil es für mich das unmittelbarste Gegenüber im Kontext von Ernst Michels Lebensgeschichte ist. Auch seine Artikel und Aufzeichnungen waren essenziell, darüber hinaus natürlich ein Einarbeiten in die Prozesse, Coaching etc.. Vor allem hat mich im schauspielerischen Vorgang aber die Frage beschäftigt: Wie kann man Ernst, diesem so beeindruckenden Mann, eine Stimme geben im Wissen, dass das, was er gesehen und erlebt hat, eigentlich nicht vorstellbar, kaum greifbar ist? Wie kann man schauspielerisch also den Fokus auf das setzen, was er in seiner Arbeit als Journalist, im Aufbäumen gegen das Vergangene geschafft hat, ohne Letzteres zu unterspielen? Es gab Sequenzen, vor denen ich sehr großen Respekt und auch eine gewisse Scheu hatte, denn der Grat ist schmal – darüber haben wir viel gesprochen in der Vorbereitung.

Ernst Michel wird mit der Tatsache konfrontiert, dass beim Nürnberger Militärtribunal nicht die Verbrechen verhandelt werden, die die Nationalsozialisten am eigenen Volk begangen haben - also beispielsweise auch die Morde an seinen Eltern. Trotzdem zieht er eine positive Bilanz der Prozesse. Können Sie das nachvollziehen?

Das Entscheidende ist, dass er unabhängig von der juristischen Auslegung diese Prozesse, wie er sagt, für all jene begleitet hat, die nicht mehr am Leben waren. Ich glaube, er hat sich mit unfassbarem Mut dieser Aufarbeitung gestellt, vielleicht weil es die einzige Möglichkeit war, um weitermachen zu können: indem er als Journalist Worte für das fand, für das es eigentlich keine Worte gibt. Dieses Zitat von ihm bringt es am besten auf den Punkt: „What helped me was the fact that I felt I was there on behalf of all of those who died. (...) I felt that I personified, I hope that this doesn’t sound wrong, all those who died in my arms in Auschwitz. They should have known: There came a day when they were brought to justice.“

Setzen wir uns heute noch genügend mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinander?

Da die letzten Zeitzeugen sterben und sich der politische Diskurs massiv nach rechts verschiebt, müssen wir uns mit dieser Frage definitiv auseinandersetzen. Wir sehen, dass Gedenkstätten attackiert, Minderheiten angegriffen werden, Völkerrecht gebrochen und jüdisches Leben bedroht wird. Zeitgleich stimmt ein Viertel der Wählenden in Deutschland für eine gesichert rechtsextremistische Partei, in der Mitglieder den Holocaust kleinreden und die von konservativen Parteien wie rechten Medien teilweise hofiert wird. Das muss uns aufrütteln, schon seit vielen Jahren. Wenn dann Studien erscheinen, in denen 40 Prozent der 18– bis 29-Jährigen nicht wissen, dass sechs Millionen Jüdinnen*Juden während des Nationalsozialismus ermordet wurden, dann unterstreicht es das zusätzlich. Es scheint es hier also massiven Handlungsbedarf zu geben, auf allen Ebenen.

SEWERYNA SZMAGLEWSKA

Schon die Anreise von Seweryna Szmaglewska nach Nürnberg gerät zur Tortur. Das Flugzeug muss auf dem Flug von Warschau nach Nürnberg in einem Wintersturm mehrfach abdrehen, um nicht abzustürzen oder bei der Landung im dichten Schneetreiben zu zerschellen.

Nach dem Überfall von Hitlers Truppen auf Polen hatte Seweryna Szmaglewska ihr Studium in Krakau (Kraków) und Lodz (Lódz) abgebrochen. Sie war in ihren Heimatort Piotroków Trybunalski zurückgekehrt und hatte sich dem Untergrund angeschlossen. Dort half sie, verletzte polnische Partisanen medizinisch zu versorgen. Außerdem beteiligte sie sich daran, polnische Schulkinder mit von den Besatzern verbotener polnischer Literatur zu versorgen. 1942 wurde sie von der Gestapo verhaftet, kam erst ins Gefängnis und kurze Zeit später als Häftling 22090 ins Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Sie war Katholikin, keine Jüdin - vermutlich ein Grund, weshalb sie nicht sofort bei der Ankunft im Lager getötet wurde. Seweryna Szmaglewska musste im als „Kanada“ bezeichneten Lagerbereich von Auschwitz-Birkenau arbeiten. Dort wurden alle persönlichen Gegenstände, Gepäckstücke und Wertsachen der KZ-Insassen sortiert und gelagert – unvorstellbare Mengen an Koffern, Schuhen, Kleidung, Brillen.

Vom ersten Tag an schwor sich Seweryna Szmaglewska, von den Zuständen im Lager, vom Leid und vom Sterben später einmal Zeugnis abzulegen. Es gelang ihr, ein Notiz- und Skizzenbuch zu führen und es während der gesamten KZ-Haft versteckt zu halten – 840 Tage lang.

In Auschwitz traf sie zufällig einen Freund aus Studienzeiten wieder – Witold Wiśniewski, der ebenfalls als Mitglied des polnischen Widerstands verhaftet und ins KZ deportiert worden war. Diese schicksalhafte Begegnung verhalf beiden zu neuem Mut. Sie schworen sich zu heiraten und eine Familie zu gründen, sollten sie Krieg und Konzentrationslager überleben.

Gegen Ende 1944 verschwand Witold Wiskniewski spurlos. Im Januar 1945 rückte die Rote Armee näher, das KZ Auschwitz-Birkenau wurde in einem der so genannten Todesmärsche evakuiert. Seweryna Szmaglewska gelang dabei die Flucht. Sie kehrte nach Piotroków Trybunalski zurück und begann sofort, ihre Erlebnisse niederzuschreiben. Innerhalb weniger Monate stellte sie ihr Buch „Dymy nad Birkenau“ fertig. („Rauch über Birkenau“, in Deutschland erst 2020 erschienen unter dem Titel „Die Frauen von Birkenau“). Das Buch war kein Roman, sondern im Reportagestil verfasst und so detailliert, dass die sowjetischen Ankläger beim Nürnberger Prozess es zum Teil ihrer Anklageschrift machten.

Seweyna Szmaglewaska gehört mit der Französin Marie-Claude Vaillant-Couturier zu den einzigen beiden weiblichen Zeugen beim Nürnberger Prozess. Nachdem Vaillant-Couturier ausführlich zur Situation von Frauen im KZ befragt wurde, reduziert sich Sewerynas Szmaglewskas Aussage am Ende „nur“ auf das Schicksal der Kinder im KZ. Ihre Aussage erschüttert die Anwesenden im Saal, doch Seweryna Szmaglewska, die sich monatelang auf ihre Aussage vorbereitet hat, verlässt den Zeugenstand mit dem Gefühl, versagt zu haben und ihrer Verantwortung den Opfern gegenüber nicht gerecht geworden zu sein.

Ein Zeitungsartikel aus der Feder des DANA Sonderkorrespondenten Ernst Michel, in dem ihre Aussage geschildert und sie namentlich erwähnt wird, gelangt zufällig in die Hände von Witold Wiśniewski. Dieser war von US-Soldaten befreit worden und hält sich in der Nähe von Nürnberg auf. Witold Wiśniewski findet heraus, in welchem Hotel die Zeugen des Nürnberger Prozesses untergebracht sind – und steht plötzlich vor Seweryna Szmaglewska, die die Hoffnung, ihn jemals wiederzusehen, schon fast aufgegeben hatte. Die beiden halten ihren Schwur. Sie heiraten, ziehen zwei Söhne groß.

Deutschen Boden wird Seweryna Szmaglewska nie wieder betreten. Sogar auf Fahrten quer durch Deutschland in den Urlaub nach Holland vermeiden sie und Witold es, das Auto zu verlassen.

JACEK WISNIEWSKI

SOHN VON SEWERYNA SZMAGLEWSKA

Jacek Wiśniewski wurde 1949 in Lodz geboren. Er ist der jüngere der beiden Söhne von Seweryna Szmaglewska und Witold Wiśniewski. 1956 zog die Familie nach Warschau. Nach dem Abitur studierte Jacek englische Philologie, machte seine Doktorarbeit und wurde schließlich Professor für Anglistik. Er publizierte vier Bücher, alle drehen sich thematisch um Literatur zu Kriegszeiten. Sein Bruder Witek lebt in Kanada. Seweryna Szmaglewska ist auch heute noch eine sehr populäre Autorin in Polen, ihr Buch „Dymy nad Birkenau“ ist Pflichtlektüre an polnischen Schulen. in Zusammenarbeit mit dem Verlag kümmert sich Jacek um das Andenken und Vermächtnis seiner Mutter. Jacek hat einen Sohn und einen Enkel. Für das Interview für „Nürnberg 45 - Im Angesicht des Bösen“ begab er sich auf die Spuren seiner Mutter in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau.

„Ihr Lebensweg erfüllt mich bis heute mit Stolz“

Gespräch mit Jacek Wiśniewski

Was haben Sie empfunden, als Sie das Gelände des Vernichtungslagers Buchenwald betraten, um das Interview mit uns zu führen? Wie oft waren Sie zuvor dort?

Der Besuch in Birkenau im Frühjahr 2025 gemeinsam mit diesem Fernsehteam war bereits mein vierter oder fünfter Aufenthalt an diesem Ort. Zum ersten Mal war ich dort vor mehr als sechzig Jahren – als Jugendlicher, zusammen mit meinem älteren Bruder Witek und unseren Eltern, Seweryna und Witold. Sie führten uns behutsam durch das Lager und die Ausstellung des Auschwitz-Museums, bemüht, uns die Schrecken nicht allzu traumatisch erleben zu lassen. Dennoch hinterließen die gewaltigen Haufen mit persönlichen Gegenständen der Häftlinge – Brillen, Gehstöcke, Krücken, Kleidung und Koffer – einen bleibenden Eindruck. All diese Dinge waren den Menschen abgenommen worden, bevor sie in die Gaskammern geschickt wurden. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir das Buch meiner Mutter, „Dymy nad Birkenau“, bereits gelesen.

In den 1970er-Jahren nahm ich als Student der englischen Literatur an der Universität Warschau einige englische Freunde mit nach Birkenau. Mir war es ein Anliegen, das Buch einer größeren Leserschaft zugänglich zu machen. Ich fand einen polnischen Verlag, der die englische Ausgabe (basierend auf der amerikanischen Ausgabe von 1947) druckte und in der Stadt Oświęcim (Standort von Auschwitz) wie auch in anderen Buchhandlungen in Polen vertrieb. Im Januar 2020, zum 75. Jahrestag der Befreiung des Lagers, nahm ich an den Gedenkfeierlichkeiten in Auschwitz teil. Gleichzeitig erschien die deutsche Ausgabe des Buches, „Die Frauen von Birkenau“, gefolgt 2022 von „Die Unschuldigen in Nürnberg“. Beide Werke wurden von Marta Kijowska ins Deutsche übersetzt.

Was bedeutet es für Sie, an diesem Film mitgewirkt zu haben?

Die Dreharbeiten in Birkenau waren für mich eine zutiefst bewegende Erfahrung. Wir gingen über das Lagergelände, sahen die Ausstellung des Museums, betraten eine der erhaltenen Baracken – baugleich mit denen, in denen meine Eltern zwischen 1942 und 1945 lebten – und standen an der Eisenbahnrampe, an der die Deportationszüge ankamen. Der Anblick von Stacheldrahtzäunen, Wachtürmen und den Ruinen der Krematorien ließ die düstersten Jahre der Geschichte greifbar werden.

Wie hat das Schicksal Ihrer Eltern Ihr eigenes Leben beeinflusst?

Das Schicksal meiner Eltern hat meine Biografie auf vielfältige Weise geprägt. Ich begleitete sie zu Gedenkstätten wie Birkenau, Treblinka und Majdanek. In meinem Studium konzentrierte ich mich auf Kriegsliteratur des 20. Jahrhunderts und veröffentlichte drei wissenschaftliche Arbeiten in polnischen und britischen Verlagen. Schließlich wurde ich Professor für Englisch an der Universität Warschau – das Interesse an der Literatur des Krieges habe ich unbestreitbar von meinen Eltern geerbt. Besonders bewegend war für mich der Besuch in Nürnberg, wo ich das Gerichtsgebäude sah, in dem meine Mutter im Frühjahr 1946 ausgesagt hatte. Ihr Lebensweg erfüllt mich bis heute mit Stolz: Fast 1000 Tage überlebte sie im Lager, entkam im Januar 1945 dem Todesmarsch aus Birkenau, schrieb ihr erstes Buch „Dymy nad Birkenau“ noch 1945 in nur wenigen Monaten, sagte 1946 in Nürnberg aus und etablierte sich anschließend als eine der prägenden polnischen Autorinnen der Nachkriegszeit.

Wie würden Sie das Vermächtnis Ihrer Mutter beschreiben - und wie versuchen Sie, es zu bewahren?

Mehr als drei Jahrzehnte nach dem Tod meiner Mutter ist ihr literarisches Erbe lebendig. In den 2020er-Jahren wurden fünf ihrer wichtigsten Werke in Polen von Prószyński Media neu aufgelegt, hinzu kamen neue Übersetzungen und Ausgaben in Amsterdam und Prag. Besonders am Herzen liegt mir, dass die englische Ausgabe von „Dymy nad Birkenau“ in Taschenbuchform dauerhaft erhältlich bleibt – für die unzähligen internationalen Besucher, die jedes Jahr nach Auschwitz kommen.

„Es ist wichtig, dass Sewerynas Geschichte erzählt wird“

Gespräch mit Katharina Stark, Darstellerin von Seweryna Szmaglewska

Sie spielen Seweryna Szmaglewska, eine polnische Autorin, die als Zeugin bei den Nürnberger Prozessen aussagen soll. Was hat Sie an der Rolle besonders interessiert?

Sewerynas Bücher wurden, obwohl sie ja Verbrechen der Deutschen thematisieren und eins davon in Polen in den Schulen bereits Pflichtlektüre war, in Deutschland erst ganz kürzlich übersetzt und veröffentlicht. Seweryna ist u.a. deshalb leider den wenigsten hier ein Begriff. Auch die Video-Aufzeichnungen ihrer Aussage aus Nürnberg wurden nur unvollständig aufgenommen und erhalten. Immer wieder wurde weggeschwenkt, z.B. auf die Nazis oder die Aufnahme abgebrochen. Für den Film wurde sie deshalb nach dem schriftlichen Protokoll ergänzt. Vor einigen Szenen hatte ich sehr große Berührungsängste. Es erschien mir aber sehr sinnvoll, dass das Drehbuch in engem Austausch mit den Angehörigen und der Film gemeinsam mit ihnen entstand und, dass sie die Geschichten ihrer Eltern auf diese Weise erzählt haben möchten und auch on screen dann gemeinsam mit ihnen erzählen. Anders hätte ich mir das nicht zutrauen wollen zu spielen. Es ist ein Projekt, das versucht gegen das Vergessen zu arbeiten, indem es Geschichten erzählt, deren Quellen bislang wenig aufbereitet wurden. Ernst und Seweryna stehen auch noch nicht im Memorial der Nürnberger Prozesse in Nürnberg, und es wird im Zuge der Recherchen und Veröffentlichung des Filmes versucht das zu ergänzen.

Wie haben Sie sich auf diese Rolle vorbereitet und wie groß war die Herausforderung, die große Bandbreite an Emotionen spielen, denen Seweryna Szmaglewska während ihrer Tage in Nürnberg ausgesetzt war - ihre Angst vor den Deutschen, die nervenzerfressende Warterei auf die Aussage und schließlich das Wiedersehen mit Witold, den sie eigentlich schon tot geglaubt hatte?

Zentraler Bestandteil der Vorbereitung waren die Bücher von Seweryna und Jaceks Beschreibung seiner eigenen Mutter und Anmerkungen, wie sie „gespielt werden soll“. Außerdem arbeitete ich mit thematischer Beratung von Expert*innen, dem Institut für neue soziale Plastik und einem Schauspielcoach.

“Eine eindringliche Erinnerung daran, dass auch unsere moderne Demokratie verletzlich ist und wir wachsam bleiben müssen“

Gespräch mit Francis Fulton Smith und Wotan Wilke Möring

An Francis Fulton Smith: Sie spielen einen Göring zum Fürchten, völlig ungebrochen und perfide. Glauben Sie, dass er so war, oder haben Sie ihn bewusst so angelegt?

Ich habe die Figur des Hermann Göring sehr bewusst geformt, nach akribischer Recherche und in enger Abstimmung mit dem Regisseur. Für mich lag die Herausforderung darin, den Menschen hinter dem Monster zu zeigen – einen Mann, der von Intelligenz, Machtgier und jahrelangem Drogenkonsum gleichermaßen getrieben wurde. Und doch war er auch Vater, Familienmensch und Vorbild für viele seiner Zeitgenossen. Ihn einfach nur zu verteufeln, wäre zu einfach gewesen. Das eigentliche Grauen liegt darin, dass das Monster oft gar nicht weiß, dass es böse ist.

An Wotan Wilke Möring: Sie spielen Dr. Otto Stahmer, den Verteidiger Görings. Der wirkt weniger wie ihr Mandant, eher wie ein Gegner. Glauben Sie, dass es Otto Stahmer genauso ergangen ist?

In meinem Verständnis war Dr Otto Stahmer vor allem aus vollem Herzen Jurist. Hermann Göring hat ihn aus einer ihm vorgelegten Liste als Pflichtverteidiger ausgewählt. Stahmer war Vorsitzender der Rechtsanwaltskammer in Kiel und daher wahrscheinlich der einzige Name, den Göring schon einmal gehört hatte. Das Mandat hat Stahmer angenommen, weil es für ihn zum Grundprinzip der Rechtsprechung gehört, einen Verteidiger gestellt zu bekommen. Ich denke nicht, dass er sich da selber politisch eingebracht hat, sondern dass er seine Pflicht gegenüber dem Gesetz erfüllt. Und ich bin überzeugt, dass er sich spätestens nach der Durchsicht der Akten und im Angesicht der Anklage vollkommen bewusst war, dass es nur um die nachweisbare, persönliche Verantwortung von Göring gehen konnte. Niemals ging es um juristische Schachzüge, sondern immer um die Klarheit der Schuld. Persönlich ist ihm aber in den Begegnungen mit Göring klar geworden, welch realitätsfernes Monster sein Mandant gewesen ist.

Frage an beide: Haben Sie einen persönlichen Bezug zu dieser Zeit?

Francis Fulton Smith: Direkt nicht, abgesehen davon, dass meine Großeltern damals lebten. Dennoch fasziniert mich bis heute, wie die Mechanismen des Bösen damals funktioniert haben. Es ist eine eindringliche Erinnerung daran, dass auch unsere moderne Demokratie verletzlich ist und wir wachsam bleiben müssen.

Wotan Wilke Möring: Natürlich habe ich allein aus Altersgründen keinen direkten persönlichen Bezug. Aber mir ist bewusst, dass die Bedeutung dieser Verfahren nicht hoch genug eingeschätzt werden kann: Hier wurde der Grundstein einer internationalen Gerichtsbarkeit, eines Weltgerichtes gelegt, welches überhaupt dazu geführt hat, Kriegsverbrechen, Gräueltaten und Völkermord etc. zu definieren und zu bestrafen. Besonders bedeutend für die jüngere deutsche Vergangenheit war z. B. die Strafverfolgung der sogenannten Mauerschützen an der deutsch-deutschen Grenze. Der Einzelne wird für seine Taten haftbar gemacht und kann sich nicht mehr auf die Ausführung eines menschenverachtenden Systems berufen. Leider scheinen wir aber nicht allzu viel daraus gelernt zu haben bzw. scheinen zu schnell zu vergessen.

„Hautnah zu erleben, wie sehr auch die zweite Generation der Holocaust-Überlebenden von den Traumata ihrer Eltern beherrscht wird, beschämt zutiefst“

Gespräch mit Autor Dirk Eisfeld

Wie kam es zu der Idee, die Nürnberger Prozesse aus der Perspektive von zwei jungen Auschwitz-Überlenden zu erzählen?

Das ist, wie so oft, das Ende eines langen Prozesses. In diesem Fall waren es knapp sieben Jahre, in denen Michael Souvignier und ich in verschiedenen Konstellationen versucht haben, eine Erzählform zu finden, mit der wir dann wiederum einen Sender oder Streamer begeistern können. Verschiedene Gespräche lehrten uns, dass die Chancen auf eine Realisierung in dem Maß steigen würden, wie es uns gelänge, die Geschichte maximal zu kondensieren und zu konzentrieren. Die Figur des Ernst Michel und seine wirklich atemberaubende Geschichte brachte dann auf mehreren Ebenen den Durchbruch. Marc Brasse vom NDR war sofort von der Idee angetan, die Nürnberger Prozesse aus der Sicht eines zweiundzwanzigjährigen Auschwitz-Überlebenden zu erzählen.

Mein engster Partner und Berater bei der Stoffentwicklung, Michael Kloft von SPIEGEL-TV, erinnerte sich, dass es irgendwo ein verschollenes Interview von Ernst Michel geben müsste. Er hat es aufgetrieben und wir haben uns dieses Interview zusammen mit Marc Brasse angesehen, alle mit Kloß im Hals und Tränen in den Augen. Da war endgültig klar: Das ist der richtige Weg, den gehen wir weiter. Ernst Michel hat in seinem Leben zahllose, teils stundenlange Interviews gegeben. Aus denen setzt sich seine Geschichte minutiös zusammen.

Und die Figur der Seweryna Szmaglewska?

Wir brauchten eine weibliche Hauptfigur neben Ernst Michel, das war vor allem auch dem BR als Ko-Federführer wichtig. Also ging die Suche weiter. Es gibt die berühmte Aussage der Französin Marie Claude Vaillant-Couturier. Aber es hat auch noch eine weitere Zeugin in Nürnberg ausgesagt, die Polin Seweryna Szmaglewska. Sie hat 840 Tage in Birkenau überlebt, hat ein Buch über diese Zeit geschrieben – und eines über ihre Tage in Nürnberg, während sie auf ihre Aussage bei den Nürnberger Prozessen wartete. Das Buch war für mich eine Art Leitfaden für ihren Erzählstrang.

In diesem Buch deutet sie die absolut unglaubliche Liebesgeschichte von ihr und ihrem späteren Ehemann Witold Wiśniewski an. Sie kannten sich vom Studium, waren beide im polnischen Widerstand, landeten in Auschwitz. Dort trafen sie sich wieder. Allein das war schon ein unfassbarer Zufall. Sie schwören sich ewige Treue, dann verschwindet er spurlos, sie kann Monate später während eines Todesmarsches fliehen. Beide haben kaum noch Hoffnung, der andere könne noch leben. Dann steht er in Nürnberg plötzlich vor ihr. Es war ein Artikel in einer deutschen Zeitung, den Witold Wiśniewski gelesen hat und in dem erwähnt wurde, dass sie in Nürnberg ausgesagt hat. Witold war in Nürnberg, noch ein totaler Zufall. Und wir haben nur einen Artikel über Sewerynas Aussage gefunden, der auch in einer Nürnberger Zeitung erschienen ist. Und diesen Artikel hatte geschrieben: Ernst Michel.

Eine wichtige Rolle im Dokudrama spielen auch Lauren Shachar, die Tochter von Ernst Michel, und Jacek Wiśniewski, der Sohn von Seweryna Szmaglewska.

Absolut. Der Film setzt sich ja aus vier Elementen zusammen: dem szenischen Spiel, Archivmaterial, dem Interview von Ernst Michel und last, but not least den Interviews mit Lauren und Jacek. Diese Ebenen haben wir schon auf Drehbuchebene miteinander verzahnt und verwoben, die Interviews mit Lauren und Jacek haben wir an Orten geführt, die jeweils eine enorme Bedeutung für die beiden haben. Lauren war zum ersten Mal in ihrem Leben in Nürnberg, im Saal 600 des Justizpalasts. Also genau an dem Ort, an dem im Film ihr Vater, der junge Ernst Michel, angesichts von Göring und Konsorten um seine Beherrschung kämpft. Jacek Wiśniewski hat sich von uns in Auschwitz-Birkenau interviewen lassen, auf dem Areal des Vernichtungslagers, in dem seine Mutter und sein Vater gelitten hatten. Die Intensität der Interviews ist bewegend und verstörend. Hautnah zu erleben, wie sehr auch die zweite Generation der Holocaust-Überlebenden von den Traumata ihrer Eltern beherrscht wird, beschämt zutiefst

„Was für eine große Bedeutung die Prozesse hatten: Das war mir in diesem Ausmaß nicht bewusst“

Gespräch mit Carsten Gutschmidt, Regisseur der Spielszenen

Welche Filmszenen haben Sie besonders berührt?

Ich habe ja schon häufig historische Stoffe realisiert. Und nach wie vor sind einfach immer wieder die Szenen besonders erschütternd und berührend, die in einem Konzentrationslager, in unserem Fall in Auschwitz, spielen. Der Film katapultiert die Zusehenden in eine Welt, die so unmenschlich und grausam ist – und die es genau so aber gegeben hat, und das vor nicht einmal allzu langer Zeit. Für mich als Regisseur ist es ein eigenartiges Gefühl, so etwas zu inszenieren: Darsteller*innen zum Beispiel, die an der „Rampe“ in Auschwitz selektiert werden. Die einen dürfen vorerst weiterleben, die anderen werden direkt in die Gaskammern geschickt. Wir filmen diesen fürchterlichen, diesen unmenschlichen Akt, und dann zu sagen: „Das war gut, danke!“ – wirklich bizarr, denn eigentlich möchte man das gar nicht.

Die Aufnahmen entstanden in Nürnberg und in Budapest. Welche Eindrücke nehmen Sie mit von den Filmsets?

In Nürnberg haben wir am Original-Schauplatz der Nürnberger Prozesse gedreht – auch wenn er heute nicht mehr so aussieht wie damals, da der Saal ja damals eigens für die Prozesse umgebaut worden ist. Wir haben dort einfach versucht, die besondere, fast schon feierliche Stimmung des Saals 600 zu transportieren; dort haben wir auch Ernst Michels Tochter Lauren Shachar interviewt, das war schon sehr bewegend. In Budapest haben wir in verschiedenen, meist verlassenen Gebäuden gedreht, die wir individuell einrichten konnten.

Sie haben schon viele Dokudramen gedreht, viele auch zu historischen Themen und Stoffen. Was ist das Besondere an diesem Film?

Das Besondere ist hier die Besetzung. Ich hatte noch nie eine derart hochkarätige Besetzung – Jonathan Berlin, Katharina Stark, Wotan Wilke Möhring, Francis Fulton Smith, Max Schimmelpfenning, Franz Dinda, Rony Herman: Das ist für ein Dokudrama wirklich außergewöhnlich. Ich habe mich jeden einzelnen Tag gefreut, ans Set zu kommen und ihnen beim Spielen zuzuschauen. Und in der Postproduktion setzte sich diese Freude fort, den es gelang uns, Heino Ferch, Annette Frier und Herbert Knaup als Synchronstimmen für Ernst Michel, seine Tochter Lauren und Jacek Wiśniewski zu gewinnen.

Was wussten Sie vor dem Dreh über die sogenannten „Nürnberger Prozesse“?

Natürlich wusste ich, was die Nürnberger Prozesse sind bzw. wusste ich vom großen ersten Hauptprozess gegen die NS-Verbrecher. Davon hat man mal in der Schule gehört, vermutlich wir alle, aber das wars dann auch. Aber tiefgreifend haben wir uns damals damit nicht beschäftigt. Was für eine große Bedeutung die Prozesse hatten, dass sie gewissermaßen den Auftakt gebildet haben für den Internationalen Gerichtshof, den wir heute kennen, und dass Tätern ein fairer Prozess ermöglicht wurde und man sich nicht auf schnöde Siegerjustiz berufen hat, dass Rechtsstaatlichkeit über Strafe und Rache gestellt wurde: Das war mir in diesem Ausmaß nicht bewusst.

„Unser Ziel ist es, zu fesseln und nachhaltig zum Nachdenken anzuregen“

Statement der Produzenten Michael Souvignier, Till Derenbach und Kay Siering

Für uns war von Anfang an klar, dass wir die Geschichte der sogenannten „Nürnberger Prozesse“ so erzählen möchten, dass sie auch ein junges Publikum erreicht. Deshalb erleben wir die gesamte Handlung konsequent aus der Perspektive zweier junger Protagonisten, beide in den Zwanzigern. Durch ihre Augen wird der Zuschauer direkt Teil der Ereignisse – ihre Fragen, Zweifel und Emotionen werden zu Fragen, Zweifeln und Emotionen des Publikums.

Darüber hinaus setzen wir in Ton, Sprache und Kamera bewusst auf eine moderne, frische Handschrift. So schaffen wir eine visuelle und erzählerische Nähe, die historische Stoffe oft nicht haben – und verbinden Relevanz und Authentizität mit einem zeitgemäßen, packenden Look. Unser Ziel ist es, nicht nur zu informieren, sondern zu fesseln und nachhaltig zum Nachdenken anzuregen.

Begleitende Podcasts in der Reihe „Alles Geschichte - Der History-Podcast“, ARD Audiothek

Ab Freitag, 7. November:

„Der Nürnberger Prozess - Die Täter und ihr Psychologe“, ein dreiteiliger Podcast à 30 Minuten von Michael Zametzer, sowie die Bonusfolge „Die Nürnberger Prozesse: Dimension und Folgen“ von Olga Henich

Regie: Martin Heindel

Redaktion: Andrea Bräu / Thomas Morawetz (BR)

Nürnberg, November 1945. Im Justizpalast, zwischen den Trümmern des besiegten Nazi-Reiches, beginnt der Prozess gegen die überlebende Elite des Nationalsozialismus. 21 Männer müssen sich vor einem Tribunal der alliierten Siegermächte verantworten. Ein Weltereignis. Ein Medienereignis, beispiellos in der Rechtsgeschichte. Und Gustave M. Gilbert, amerikanischer Militärpsychologe und Dolmetscher, hat einen Auftrag: Er soll den NS-Führern in den Kopf schauen, den innersten Kern der „Architekten des Grauens“ ergründen. Zehn Monate lang spricht er mit den Angeklagten, in ihren Zellen, beim Essen, in den Verhandlungspausen. Seine Erkenntnisse hat Gilbert 1947 in seinem „Nürnberger Tagebuch“ veröffentlicht. Der Podcast erzählt von der Reise Gilberts in die Abgründe menschlicher Rechtfertigungen. Wie erklärten die Angeklagten ihre Taten – und wie offenbarten sie die Abgründe eines Systems, das Millionen das Leben kostete?

Die Nürnberger Prozesse gegen die Hauptkriegsverbrecher des NS-Regimes - sie werden zum Vorbild für internationale Strafgerichtshöfe in den 1990er Jahren und dienen als Basis für den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Heute wird Nürnberg als die „Wiege des Völkerstrafrechts“ bezeichnet. Doch was heißt das eigentlich? Welchen Einfluss haben die Nürnberger Prozesse auf unser Leben heute?

Auch in Bayern2 RadioWissen: 17./18./19./20.11.2025, jeweils 15.10 Uhr

Ab Mittwoch, 19. November:

„Seweryna und die unsichtbaren Nazis“, Podcast in vier Folgen à 25 Minuten von Sophie Rebmann und Nora Hespers

Regie: Roman Ruthardt

Redaktion: Ulrike Toma (NDR)

Jeden Abend, wenn Seweryna ins Grand Hotel in Nürnberg kommt und durch die Lobby geht, erschrickt sie kurz. Ist das nicht das Gesicht eines KZ-Aufsehers? Dann steigt sie die Treppe zu ihrem Zimmer hoch, verschließt sorgfältig beide Türen hinter sich und knipst jede Lampe im Raum an. Nur so fühlt sie sich in einem deutschen Hotel sicher: Die Nazis sind ohne ihre SS-Uniform nicht mehr zu erkennen, sie können überall sein. Jeden Morgen geht sie erneut ins Gerichtsgebäude, wo ein paar von ihnen im Schwurgerichtssaal 600 sitzen; 21 verantwortliche Täter des Nazi-Regimes, darunter Rudolf Heß, Ernst Kaltenbrunner und Hermann Göring. Seweryna wartet im Februar 1946 viele Tage und Nächte darauf, beim Prozess auszusagen. Immer wieder hört sie „Heute nicht.“ Am 27. Februar darf sie sprechen. Sie hat knapp 40 Minuten für ihre Aussage. Tausend Tage hat Seweryna im KZ-Außenlager Auschwitz-Birkenau überlebt und jeden Tag gesehen, wie Tausende Männer, Frauen und Kinder gequält und ermordet wurden. Sie will von den schwangeren Frauen und Kindern im KZ Birkenau erzählen. Davon, wie jüdische Babys sofort nach der Geburt getötet, größere Kinder von ihren Müttern getrennt wurden, sie will all denen eine Stimme geben, die nicht mehr für sich selbst sprechen können. Und sie will für die Kinder sprechen, deren Schicksal bis heute ungeklärt ist: „Im Namen aller Frauen, die im Konzentrationslager zu Müttern geworden sind, möchte ich heute die Deutschen fragen: Wo sind diese Kinder?“.

Im Storytelling-Podcast von Sophie Rebmann und Nora Hespers geht es um die Geschichte der Polin Seweryna Szmaglewska, um die Situation der schwangeren Frauen und Kinder im KZ, um die späte Wahrnehmung der polnischen Opfer in Deutschland und den Umgang Polens mit der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs heute.

Sophie Rebmann arbeitet als freie Journalistin für den SWR, die ARD und den Deutschlandfunk. Einer ihrer Arbeitsschwerpunkte liegt auf Osteuropa, vor allem Polen und Bosnien. 2023 wurde sie mit dem Willi-Bleicher-Preis ausgezeichnet.

Nora Hespers arbeitet als freie Journalistin, Autorin und Podcasterin für WDR und Deutschlandfunk. Für „Die Anachronistin“, ein Blog- und Podcastprojekt über den Widerstand ihres Großvaters Theo Hespers gegen die Nazis, wurde sie 2018 für den Grimme Online Award nominiert.

Auch im Radio auf NDR Info: sonntags, 9./16./23. und 30. November.

Impressum

Herausgegeben von Presse und Kommunikation / Unternehmenskommunikation

Redaktion:

Iris Bents, NDR/Presse und Kommunikation

Gestaltung:

Janis Röhlig, NDR/Presse und Kommunikation

Bildnachweis:

NDR/Márton Kállai

NDR/Stephan Pick (Dirk Eisfeld)

NDR/Stephan Pick (Michael Souvignier und Till Derenbach)

NDR/David Maupilé (Kay Siering)

NDR/Robert A. Cumins (Ernst Michel)

NDR/Seweryna Szmaglewska (Privatarchiv Jacek Wiśniewski)

NDR/Lauren Michel Shachar/Jacek Wiśniewski

NDR/BR (Podcast-Cover "Alles Geschichte")

Fotos:

www.ard-foto.de

Presseservice:

ARDTVAudio.de